透视学生语言暴力的深层诱因

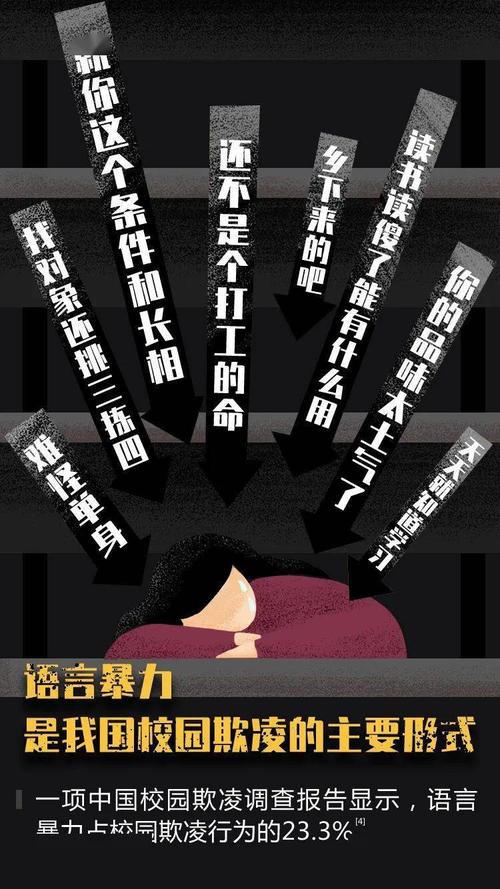

2023年教育部基础教育质量监测中心数据显示,全国初中阶段学生语言暴力发生率较五年前上升了17.8%,这个触目惊心的数字背后,折射出当代青少年语言表达面临的系统性危机,在深圳某重点中学的心理咨询室里,15岁的小林流着泪说:"我知道骂人不对,但每次火气上来时,那些脏话就像弹幕一样在脑子里飞。"这种矛盾心理揭示了语言暴力绝非简单的道德问题,而是复杂的教育课题。

青春期心理发展的特殊性构成首要诱因,前额叶皮层要到25岁左右才发育成熟,导致青少年情绪调控能力薄弱,北京师范大学发展心理学团队研究发现,处于杏仁核活跃期的中学生,面对压力时肾上腺素分泌量是成年人的1.5倍,这使得他们更易采用攻击性语言宣泄情绪,家庭语言环境的影响不容忽视,某省会城市调查显示,63%习惯性骂人的学生,其父母日常交流中频繁使用侮辱性词汇。

数字化时代的语言异化正在重塑青少年的表达方式,短视频平台上,某些网红主播每分钟脏话频率高达7.8次,这种"语言快消品"通过算法推荐不断强化,某重点小学班主任发现,班里模仿网红口头禅"你个老六"的学生,三个月内语言攻击行为激增3倍,更值得警惕的是网络骂战形成的"信息茧房",使部分学生将粗鄙语言等同于个性表达。

教育者的思维陷阱:传统应对方式的失效诊断

"再骂人就抄写校规100遍!"这样的惩罚通告仍常见于某些校园公告栏,华东师范大学德育研究中心调研显示,78%的教师处理语言暴力时仍停留在"制止-处罚"的简单模式,这种处理方式往往陷入三个误区:将语言问题道德化,忽视心理成因;采用压制性手段,激发逆反心理;注重即时管教,缺乏长效机制。

以某地初中推行的"文明用语积分制"为例,表面上通过扣分惩戒约束学生,实则催生了地下脏话词典的编纂,学生群体中流传的"加密脏话",用水果名称、数字代码替代粗鄙词汇,反而加剧了师生间的认知鸿沟,这种猫鼠游戏式的对抗,暴露出单纯依靠纪律约束的局限性。

更隐蔽的误区在于教育者的语言示范缺失,某地教育局暗访发现,43%的教师在批评学生时不自觉使用贬损性语言。"你们是我带过最差的一届"这类集体否定,无形中消解了文明教育的话语力量,当教育者自身成为语言暴力的实施者,任何道德说教都将丧失公信力。

破局之道:构建三级干预体系

破解语言暴力困局需要建立"预防-矫正-提升"的立体化干预体系,上海市闵行区某实验学校推行的"语言温度计"项目值得借鉴,通过情绪日记、角色扮演、辩论沙龙等形式,帮助学生识别语言暴力触发点,建立"情绪红绿灯"预警机制,实施两年后,该校语言暴力事件下降61%,同时学生情商测评得分提升27%。

在个体矫正层面,分层干预策略展现显著效果,对于偶发型学生,可采用"3W反思法"(What happened? Why I said that? What should I do?);习惯型学生则需要认知行为治疗,某心理咨询机构开发的"语言存折"工具,通过记录每日文明用语获得正向反馈,三个月干预有效率达82%;而心理创伤型学生必须配合家庭治疗,切断暴力语言代际传递。

北京中关村三小的"表达升级计划"提供了创新范例,该校将语文课与德育融合,开展"古诗词中的优雅表达""辩论赛中的理性对话"等专题教学,学生自发编纂《文明用语进化手册》,用"你的观点值得商榷"替代粗鲁反驳,用"请给我解释的机会"化解冲突,这种创造性转化使语言教育真正入脑入心。

筑堤防洪:长效预防机制的构建

营造浸润式文明语境是治本之策,成都某中学打造的"声音博物馆"项目颇具启发,收录自然界的天籁之音、文学名著的经典对白、优秀校友的成长故事,通过每日晨间广播构建优质语言生态,该校走廊设立的"表达能量站",提供情绪词汇卡、沟通锦囊包等工具,帮助学生精准表达情感需求。

在媒介素养培育方面,杭州某重点高中开发的"网络语言消毒课"成效显著,课程通过解构网红用语的话术陷阱,分析网络暴力的形成机制,教授学生用逻辑论证替代人身攻击,配合"24小时网络文明督导员"制度,使学生在虚实世界都能保持语言自律。

家校协同机制的创新同样关键,深圳市教育局推广的"家庭语言体检表",要求家长与孩子共同检测交流中的暴力因子,签订《家庭文明公约》,某初中开展的"亲子辩论之夜"活动,通过结构化表达训练,既提升了沟通质量,又增进了亲子关系,数据显示,参与项目的家庭,亲子冲突下降54%,积极对话频率提升39%。

在这个价值多元的时代,语言教育肩负着守护文明底线的重任,广州某中学退休教师李爱华在四十年的教学生涯中,始终践行"用优美语言滋养心灵"的理念,她的学生至今记得那句教诲:"话语是心灵的镜子,擦拭语言的过程,就是在雕琢自己的灵魂。"当我们以教育智慧化解语言暴力,实质上是在进行一场静悄悄的灵魂革命,这需要教育者摒弃速效救急的思维,以农夫耕耘的耐心,在青少年心田播撒文明的火种。