"老师,我每天坐在教室里都感觉在浪费时间。"在十月的某个午后,心理咨询室里的大一新生小林攥着衣角说出这句话时,眼神里交织着迷茫与痛苦,这个场景正在全国高校中不断重演——根据教育部2023年发布的《高等教育适应性问题白皮书》,超过37%的大一新生在入学三个月内产生过退学念头,其中12%的学生在半年内反复考虑过退学问题,当我们直面这个现象时,需要超越简单的"鼓励坚持"或"支持退学"的二元对立,以更专业的视角解析背后的教育命题。

退学冲动的多维度解析 新生退学冲动本质上是多重适应障碍的集中爆发,从教育心理学角度看,这种现象折射出三大核心矛盾:

-

学业模式断层性转变 高中阶段教师主导的"投喂式"教学与大学自主学习的巨大落差,往往在期中考试前后形成强烈冲击波,当期中成绩单出现多门飘红时,部分学生会产生"我根本不适合上大学"的认知偏差,这更多是学习方法转型期的阵痛,而非能力缺失的证明。

-

专业认知的镜像偏差 某重点高校的调查显示,68%的新生对所选专业的认知与实际情况存在30%以上的偏差,这种偏差在接触到专业核心课程后急剧放大,学生容易陷入"选错专业毁一生"的思维陷阱,但需要指出的是,现代高等教育中专业边界正在模糊化,以清华大学为例,其跨专业选修课程比例已占毕业要求的40%。

-

心理断乳期的叠加效应 当异地求学的孤独感、集体生活的摩擦、经济自主的压力等多重挑战集中涌现时,退学冲动往往成为逃避现实的出口,某心理咨询机构对3000名退学复读生的跟踪研究发现,73%的个案存在将复杂适应问题简单归因于"选错大学"的认知误区。

退学决策的三重评估标准 在产生退学念头时,建议学生进行系统化的决策评估:

-

归因理性检测 制作"退学原因分析表",将各类困扰按客观性、可改变性、相关性三个维度进行分类,微积分听不懂"属于可改变的技能问题,"厌恶所有专业课"则需深究是专业不适还是学习方式不当,某985高校的学业发展中心实践表明,经过专业指导的归因分析,可使冲动型退学意愿降低62%。

-

替代方案可行性 若选择退学,需要有清晰的Plan B:重新高考的成功概率、留学申请的时间窗口、职业培训的市场价值都需要量化评估,建议制作SWOT分析表,对比"继续就读"与"退学重来"的利弊,某教育机构统计显示,未制定详细备选方案就退学的学生,三年后的满意度比有计划者低41%。

-

资源利用充分性 很多学生尚未用尽校内外支持系统就选择退学,包括:向导师申请个性化学习方案、使用慕课平台补充基础知识、加入学术互助小组等,例如北京大学"新生适应计划"通过学长导师制,成功帮助87%的适应困难学生找到解决方案。

突围路径的实践框架 对于确定继续学业的学生,建议实施"三维重塑计划":

-

学业模式重构 采用"3×3学习法":将每天的学习划分为三个模块(专业核心课、通识课、自主拓展),每个模块聚焦三个核心问题,配合使用康奈尔笔记法和费曼学习法,逐步建立符合大学特点的学习体系,某省属高校试点表明,该方法使学生的平均GPA提升0.8。

-

专业认知升级 开展"专业探索月"活动:系统访谈本专业教授、毕业生、行业从业者,绘制专业能力矩阵图,参加跨学科工作坊,例如计算机专业学生参与"数字人文"项目,在交叉领域发现新的兴趣点,麻省理工学院的"专业孵化计划"正是基于这种理念,使32%的学生找到了预期之外的发展方向。

-

心理资本培育 建立"成长型思维日记",每日记录三个认知突破点,加入非功利性社团,在兴趣活动中重建自我价值感,某心理咨询机构研发的"适应性训练营"数据显示,持续8周的团体辅导可使学生的心理韧性提升55%。

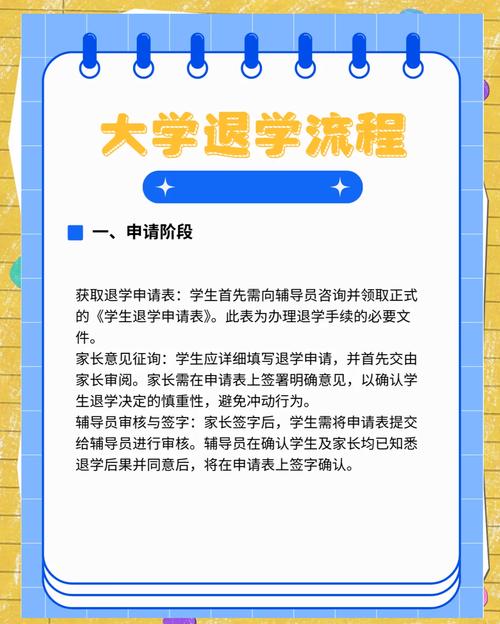

战略性撤退的智慧 对于经过审慎评估仍决定退学的学生,需要制定"教育重启方案":

-

建立过渡缓冲期 不建议立即投入复读或工作,应设置3-6个月的"认知澄清期",在此期间系统进行职业倾向测试(如霍兰德SDS)、参加行业体验营、修读认证课程,某民办教育机构的跟踪研究显示,设置过渡期的学生二次选择满意度高出直接行动者29%。

-

设计补偿性学习路径 若因经济压力需要立即就业,可选择"半工半读"模式,国家开放大学、MOOCs平台与众多企业建立的学分互认机制,为这类学生提供了弯道超车的可能,某制造企业与学堂在线合作的"工学交替"项目,已培养出127名获得本科学历的技术骨干。

-

构建可持续支持系统 退学不意味着与高等教育割裂,应主动与母校就业指导中心保持联系,利用校友资源网络,同时加入终身学习社群,例如得到高研院、混沌学园等新型教育平台,持续获得成长动能。

教育选择从来不是非黑即白的判断题,而是需要精密计算的策略题,那些在十月秋风里萌发的退学念头,既可能是成长危机的预警信号,也可能是人生转折的启明灯,关键在于,我们要教会学生用战略思维拆解困境,用成长思维突破局限,用终身学习的视野超越当下的迷茫,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"在这个过程中,每个看似艰难的抉择,都在塑造着我们理解世界、超越自我的能力。