当18岁的儿子突然将房门反锁,当餐桌上只剩碗筷碰撞的声响,当家庭群聊里他的头像永远显示"离线",这些看似普通的日常细节,可能正暗藏着青春期最后的心理风暴,这个被法定年龄界定为成年人的群体,正经历着生理成熟与心理断乳的剧烈冲突,他们用冷漠掩饰迷茫,用叛逆包裹脆弱,在迈向成人世界的门槛前,无数男孩正在经历着不为人知的心理暗战。

沉默背后的惊雷:情绪异变的危险信号

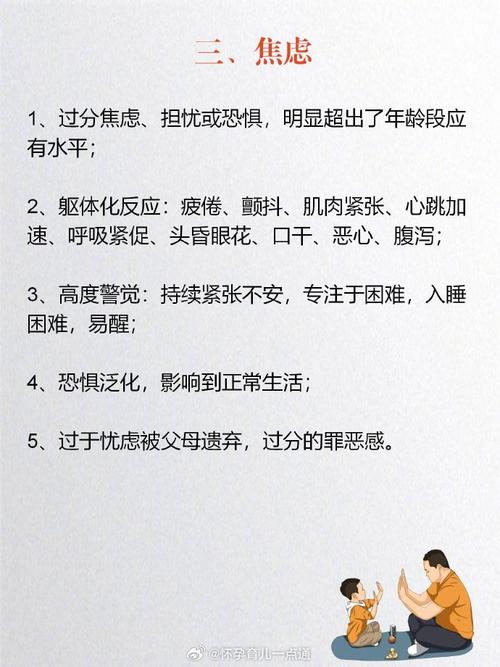

18岁男孩的情绪波动常被误读为"青春期正常现象",实则暗藏危机,某重点中学曾出现连续三个月拒绝开口说话的学生,每天用纸条与家人交流,这种极端缄默实则是严重社交焦虑的具象化表现,情绪调节能力的崩塌往往从细微处显现:突然对最爱的篮球失去兴趣,反复擦拭并不存在的桌面灰尘,或者将微信头像换成全黑图片。

昼夜颠倒的生物钟紊乱绝非简单的"贪玩手机",当凌晨三点的游戏屏幕蓝光映照着空洞眼神,实质是逃避现实的心理防御机制在作祟,某心理咨询机构数据显示,87%的夜间行为异常者伴随不同程度的抑郁倾向,这种时间秩序的混乱,实则是心理秩序失控的外显。

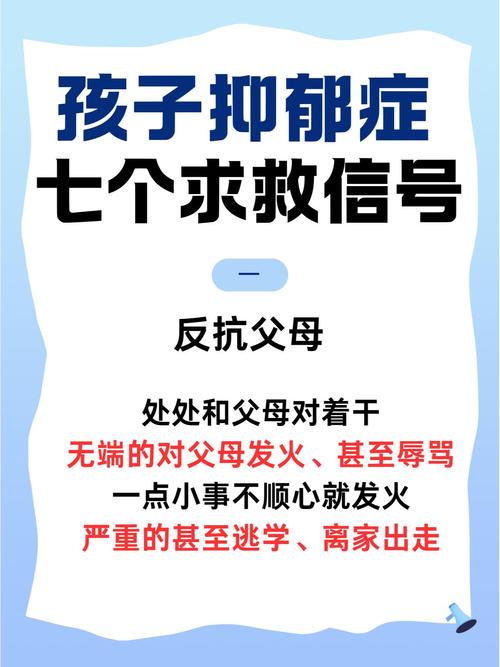

突如其来的暴力倾向值得高度警惕,某家庭教育案例中,一贯温顺的男孩某日将书桌捶出裂痕,事后发现其长期遭受校园冷暴力,攻击性行为往往是心理高压的扭曲释放,如同沸腾压力锅的泄压阀失灵,每个暴力瞬间都是内心求救的烽火。

社交面具下的孤独战场

虚拟世界的过度沉迷是现实失能的补偿机制,当《王者荣耀》的段位成为唯一价值标尺,当直播间礼物打赏替代真实情感交流,这种数字依赖本质是现实社交能力的退化,某网瘾治疗中心案例显示,连续72小时游戏直播的男孩,线下社交词汇量已不足500个常用词。

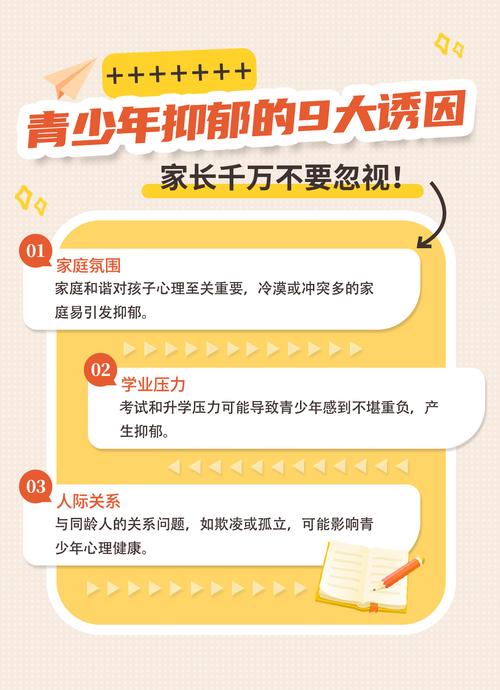

家庭沟通的"冰河时代"绝非自然现象,从每天分享校园趣事到用"嗯""哦"终结对话,这种情感断崖往往始于某个未被察觉的创伤事件,某家庭治疗师记录到,一个长达两年的父子冷战,起因竟是高考志愿填报时被忽视的一句"我想学摄影"。

同辈关系的戏剧性转变暗藏心理剧变,当篮球队友变成陌路,当兄弟群聊突然退群,这种社交撤退通常是自尊体系崩塌的前兆,某高校心理辅导案例揭示,某个突然疏远所有朋友的男生,实际在承受着性取向认知的剧烈冲突。

认知迷航:价值观的混沌地带

对未来的虚无主义绝非故作深沉,当"躺平""摆烂"从戏谑变成生活常态,当"人生不过如此"成为口头禅,这种价值真空状态实则是存在意义焦虑的集中爆发,某大学新生心理普查显示,34%的男生存在不同程度的生命意义缺失感。

病态完美主义是吞噬自信的黑洞,某个重读《五年高考三年模拟》七遍的复读生,最终因无法达到自我设定的标准而试图轻生,这种执念往往源于童年期过度的成就期待,将自我价值与分数排名粗暴等同。

道德界限的模糊化值得警惕,某少年法庭案例中,高智商男生利用黑客技术犯罪却毫无负罪感,审讯时直言"觉得好玩",这种伦理判断能力的退化,通常与成长过程中情感教育的缺失直接相关。

站在成人世界的入口,这些男孩正在经历着最剧烈的心理重构,每个异常表现都是心理防御机制的应激反应,是潜意识发出的求救信号,教育者需要穿透冷漠表象,读懂那些摔门声里的迷茫、游戏音效中的孤独、沉默背后的恐慌,建立"心理缓冲带"比急于纠正更重要:保留15分钟的每日倾听时间,创设非评价性对话空间,引入第三方心理疏导机制,家长的认知升级刻不容缓——要意识到心理危机不是成长叛逆,而是灵魂的"成长痛",需要用理解代替说教,用陪伴战胜隔阂,用专业干预护航这段危险又珍贵的成人礼。