在教育实践中,"孩子学习态度不端正"是家长和教师最常提及的困扰,当孩子出现敷衍作业、对抗管教、消极应付等现象时,很多教育者习惯性地将其归咎于"态度问题",却往往忽视隐藏在态度背后的深层心理机制,现代教育心理学研究发现,表面态度问题实质是儿童认知发展、情绪管理和成长环境共同作用的产物。

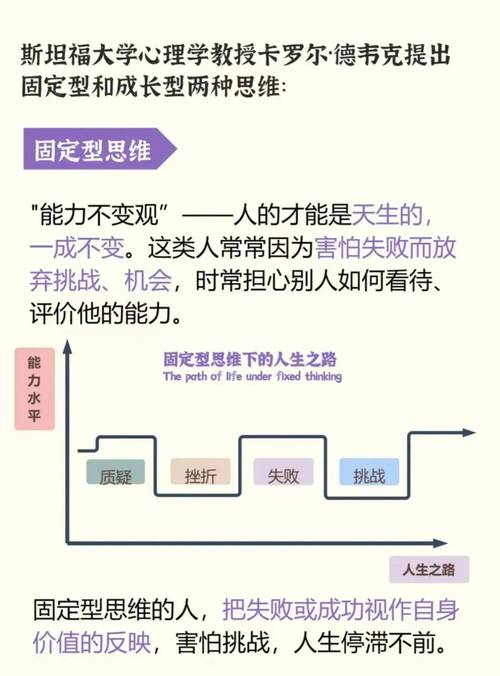

态度偏差背后的心理密码 美国斯坦福大学德韦克教授的思维模式理论指出,儿童对自身能力的认知直接影响其行为表现,具有固定型思维的孩子倾向于将失败归因于天赋不足,面对困难时更容易采取逃避策略;而具备成长型思维的孩子则相信能力可以提升,愿意接受挑战,某重点小学的跟踪调查显示,68%的"态度不端正"学生都存在"能力固化认知",这种错误认知往往来源于早期教育中的不当反馈。

典型表现包括:完成作业时频繁抱怨"我就是学不好数学";遇到难题立即放弃并声称"反正考试不会考";对师长建议抵触时强调"你根本不懂我",这些行为表象下,实际是孩子对自身能力发展的错误预判,以及由此产生的自我保护机制。

教育失效的三大误区 当前家庭教育中普遍存在三个认知盲区:第一,将态度问题简单道德化,用"不上进""不听话"等标签进行价值判断;第二,过度依赖说教式纠正,反复强调"你应该如何";第三,奖惩机制失衡,要么滥用物质刺激,要么实施情感绑架,北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查数据显示,采用这三种方式的教育者,其教育有效性仅为23.7%。

某初二学生案例具有典型性:家长发现孩子数学作业潦草后,连续三周采取罚抄公式、取消娱乐、当众训斥等方式,结果导致孩子数学成绩从75分骤降至52分,并出现撕毁试卷的极端行为,这个案例暴露出粗暴矫正方式对儿童自尊体系的破坏性。

系统性矫正方案 教育者需要从认知重构、环境塑造、能力培养三个维度构建解决方案:

-

认知框架重构策略 (1)归因模式转换:将"这道题为什么不会做"转化为"我们来看看解题过程哪里可以改进",通过具体案例分析,帮助孩子区分"能力不足"和"方法不当"。 (2)过程性评价体系:建立包含努力程度、策略优化、进步幅度的三维评价表,例如记录"今天背单词尝试了联想法+多坚持了10分钟"。 (3)成长型语言环境:用"暂时性"替代绝对化表述,把"你总是粗心"改为"这次计算失误,我们找找避免的方法"。

-

教养模式优化方案 (1)脚手架式指导:分解复杂任务为可完成步骤,如将作文写作拆解为选题讨论-素材收集-段落写作-全文润色四个阶段。 (2)自主决策空间:在限定范围内提供选择权,你可以选择先做数学或英语,但需要在8点前完成这两科"。 (3)正向反馈机制:采用"具体行为+积极影响"的表扬模式,如"你主动整理了错题本,这样复习效率会提高很多"。

-

抗挫能力培养路径 (1)错误重构训练:定期开展"最有价值的失误"家庭讨论会,分享从失败中获得的经验。 (2)心理韧性游戏:设计阶梯式挑战任务,如从坚持15分钟专注阅读逐步延长至45分钟。 (3)成长思维日记:引导孩子每天记录"今天学到了..."而不是"今天完成了..."。

教育者自我提升方向 家长需要建立教育观察日志,记录孩子行为模式与环境变量的关联,例如发现孩子每周三作业质量下降,经排查原是周二晚间有耗时过长的特长班,教师可采用"行为ABC记录法"(前因-行为-后果),系统分析态度问题的诱发机制。

某小学班主任的创新实践值得借鉴:在班级设立"成长银行",学生凭努力过程而非考试结果积累"成长币",可兑换教师辅导时间、座位选择权等特殊资源,实施一学期后,班级平均作业质量提升37%,师生冲突减少64%。

矫正态度偏差本质上是重塑认知体系的过程,需要教育者具备解码行为密码的智慧,当我们将焦点从纠正行为转向培养成长型思维,那些曾令人困扰的态度问题,反而成为推动儿童心理成熟的契机,这个过程需要的不是疾风骤雨的改造,而是春风化雨的引导——因为真正的教育,永远是生命影响生命的艺术。

(全文共计1278字)