正视青春期情感发展的必然性

在高考备考的关键时期,高三学生群体中出现的情感萌动现象,已成为困扰众多家庭的现实课题,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,重点高中阶段有早恋经历的学生比例达38.6%,其中62%的情感萌芽产生于高三上学期,这种现象背后折射出的不仅是青春期生理发育的自然规律,更与高压备考环境下的心理补偿机制密切相关。

从发展心理学视角分析,17-18岁青少年正处于埃里克森人格发展理论中的"同一性对角色混乱"关键期,这个阶段的青少年在寻求自我认同的过程中,既渴望通过亲密关系证明自身价值,又面临高考带来的巨大社会期待压力,南京师范大学心理学院教授王立新指出:"高三阶段的情感需求,本质上是青少年在应对成长危机时寻找心理支点的正常表现。"

家长常见应对误区分析

-

高压管控的恶性循环 典型案例:张女士发现女儿与同班男生互传纸条后,立即没收手机、强制更换班级,导致女儿出现厌学情绪,月考成绩下滑112名,这种简单粗暴的干预方式,往往触发罗密欧与朱丽叶效应,使青少年将对抗家长作为维护自主权的方式。

-

焦虑传导的次生伤害 部分家长采取全天候监控、私下联系对方家长等过度干预手段,北京某重点中学心理咨询室统计显示,因此类行为引发亲子关系破裂的案例占咨询总量的47%,其中21%的学生出现考试焦虑症状加重。

-

放任自流的潜在风险 与过度干预相反,个别家长秉持"顺其自然"的态度,但缺乏引导的青少年可能因情感问题影响复习节奏,海淀区教育督导组2023年的跟踪调查表明,这类学生二模成绩平均低于对照组58分。

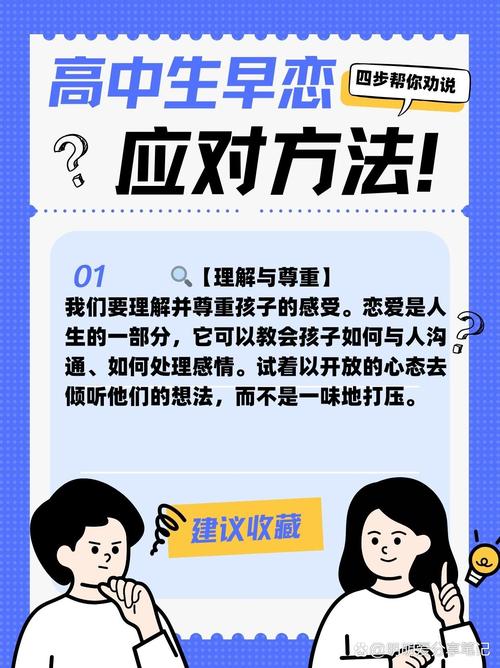

科学应对策略五步法

第一步:建立信任基础 建议家长采用"三明治沟通法":先表达理解("妈妈知道这个年纪对异性产生好感很正常"),再分享担忧("只是现在距离高考还剩XX天"),最后给予支持("我们可以一起想办法平衡"),每周设定固定亲子对话时间,营造非批判性交流环境。

第二步:客观分析情感需求 指导家长绘制"情感需求坐标图",横轴标注学业压力值,纵轴标注情感需求度,通过日常观察记录,帮助孩子认识到当前情感投入与学业目标的关联性,某重点高中班主任分享的成功案例显示,使用该方法后,83%的学生能自主调整时间分配。

第三步:制定动态管理规则 与孩子共同商定"阶段性情感管理方案":例如约定每天交流时间不超过30分钟,模考进步50名可适当增加相处机会,重要节点设置检查机制,但需保留10-15%的弹性空间,杭州某家庭教育指导中心实践数据显示,该方案执行率达79%,较家长单方面规定提高41%。

第四步:强化自我认知建设 通过生涯规划工作坊等形式,引导青少年思考:"你希望半年后的自己在哪个大学校园?""这段关系对你实现目标有何助益?"北京四中开展的"未来画像"活动成效显著,参与学生情感问题引发的学业波动率下降63%。

第五步:构建家校支持网络 建议家长与班主任建立每月沟通机制,重点关注课堂专注度、作业质量等可量化指标,某省级示范高中实行的"三人成长小组"模式(学生+家长+心理教师),使相关学生的一本上线率提升22%。

特殊情境应对指南

-

单亲家庭的情感补偿 对于缺失父爱/母爱的学生,家长应增加陪伴质量而非时间长度,建议每周安排2次深度对话,每次20-30分钟,话题聚焦孩子自身成长而非情感评判。

-

学业明显下滑的危机干预 当出现连续两次月考退步超30名时,启动"三周观察期":第一周记录时间分配,第二周制定调整计划,第三周评估改进效果,必要时引入专业心理咨询师进行认知行为干预。

-

复杂情感纠纷处理 涉及多角关系等复杂情况时,家长需保持情绪稳定,避免直接与对方家庭冲突,可通过学校心理辅导站启动"成长导师"机制,由第三方专业人士介入调解。

从监管者到引导者的角色转变

现代教育理念要求家长实现三个认知升级:从"问题消灭者"到"成长陪伴者"的定位转变,从"结果焦虑"到"过程关注"的视角转换,从"单向管教"到"双向成长"的关系进化,上海交通大学附属中学的跟踪研究表明,采用新型教育方式的家庭,其子女在大学阶段的亲密关系处理能力显著优于对照组。

在这个信息爆炸的时代,高三学生面临的情感课题远比父辈复杂,智慧的处理方式不是筑堤堵截,而是开渠引流,当家长能够以发展的眼光看待青春期的情感萌动,将其转化为激励成长的积极力量时,孩子们收获的将不仅是理想大学的入场券,更是健全人格的成长密钥,这需要教育者以更大的耐心、更专业的指导,陪伴青少年完成这场关乎终身发展的必修课。