(全文约2100字)

在深圳某重点小学的家长会上,张女士向班主任反映:"孩子每天玩手机超过3小时,成绩从班级前五跌到二十名开外。"这样的案例正在全国范围内上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,我国小学生日均使用移动终端时长已达118分钟,较五年前增长300%,面对汹涌而来的数字浪潮,家长和教育工作者都在追问:究竟怎样的手机使用时长才算合理?

手机依赖的"沉默代价"

上海儿童医学中心2022年的跟踪研究显示,持续使用手机超过90分钟的儿童,出现注意力障碍的概率是适度使用者的2.3倍,神经科学家通过fMRI扫描发现,过度使用智能设备的儿童前额叶皮层发育速度较同龄人慢15%,这个区域正是负责自控力和决策能力的关键部位。

在北京某实验小学的观察中,教师们发现一个显著现象:每天使用手机超过2小时的学生,课堂参与度平均下降40%,作业错误率上升65%,更值得警惕的是,这些孩子在现实社交中表现出明显的退缩倾向,与同伴的面对面交流时间减少到不足半小时。

眼科专家的临床数据更具冲击力,广州中山眼科中心的统计表明,疫情期间近视低龄化趋势加剧,7-12岁儿童近视率从28.7%飙升至46.2%,日均使用电子设备超过2小时的群体,视力下降速度是控制组的1.8倍。

国际视野下的科学建议

美国儿科学会在2023年最新指南中强调,6-9岁儿童非学习类电子设备使用应控制在每日60分钟以内,且需分割为2-3次使用,德国青少年研究所则提出"20-20-20"法则:每使用20分钟电子设备,需进行20秒远眺20米外的物体。

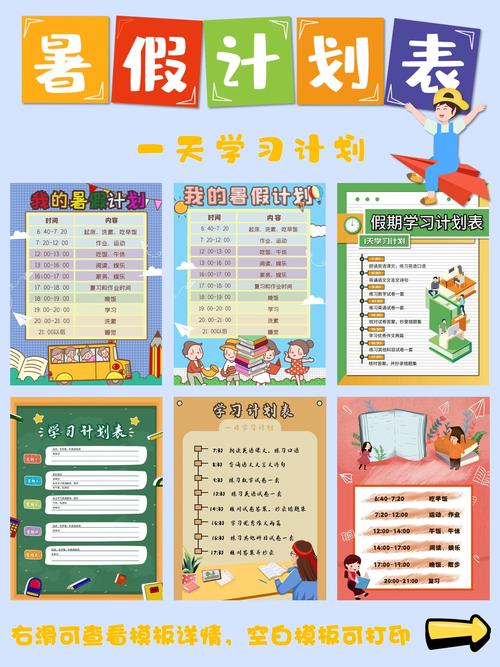

日本文部科学省的"数字排毒计划"颇具参考价值,他们建议小学生建立"三层时间结构":学习时间(使用教育类APP)不超过40分钟/天,娱乐时间(游戏、视频)控制在30分钟以内,家庭互动时间必须保证90分钟以上,这种结构化安排既满足数字时代需求,又保护了儿童发展的多维空间。

芬兰教育专家的做法更显人性化,他们倡导"动态调节原则":寒暑假可适当放宽至90分钟/天,考试周压缩至30分钟,周末设置"无屏日",这种弹性管理既考虑儿童心理需求,又培养时间规划能力。

破解困境的实操方案

北京市海淀区某重点小学的"321管理法"成效显著:3个严禁(严禁带手机入校、严禁睡前使用、严禁用餐时使用),2个固定(固定存放位置、固定使用时段),1个契约(签订家庭使用协议),实施半年后,学生日均使用时间从127分钟降至68分钟。

上海家庭教育指导中心推荐的"替代疗法"值得借鉴:用乐高积木替代手游,用亲子阅读替代短视频,用户外运动替代直播,他们开发的"兴趣转化量表"显示,当替代活动满足知识性、互动性、成就感三个维度时,78%的儿童会主动减少手机使用。

深圳某三甲医院心理科主任建议采用"渐进式脱敏":第一周每天减少15分钟,第二周建立"手机银行"制度(存入30分钟可支取时间),第三周引入"任务兑换"机制(完成阅读/运动换取使用时长),临床数据显示,这种方法可使依赖程度降低57%。

分龄段解决方案

针对低年级(1-3年级)学生,南京师范大学团队提出"彩色时间管理法":红色时间(完全禁止)包括课堂和睡眠时段,黄色时间(家长监督)如完成作业后,绿色时间(自主管理)限定在周末30分钟,配合沙漏计时器等可视化工具,帮助孩子建立时间概念。

对高年级(4-6年级)学生,杭州某知名民办小学推行"数字素养课程",教授信息甄别、防沉迷技巧、网络礼仪等内容,他们设计的"手机使用日志"要求记录每次使用目的、时长、感受,培养自我监控能力,实施后,学生自主缩短使用时长的比例提升至63%。

特殊群体的个性化方案同样重要,对ADHD儿童,建议采用"分段使用+感统训练"组合;对留守儿童,重点构建"视频通话+远程监护"系统;对资优生,可开放"项目式学习"权限,将手机转化为研究工具。

家庭场景的智慧管理

技术手段方面,华为"健康使用手机"功能可设置多重限制:应用时长限额、停用时段设定、权限分级管理,配合小米"家庭守护"APP,家长能实时查看使用数据,还能远程锁定设备,但专家提醒,纯技术管控可能引发逆反心理,需配合沟通引导。

环境塑造同样关键,成都某家庭教育工作室建议打造"三区空间":书房设置信号屏蔽区,客厅设立公共充电站,卧室严格划为无电子设备区,他们跟踪的200个家庭案例显示,物理空间区隔可使儿童自主减少使用时间41%。

最根本的突破在于家长示范,中国教育学会的调查揭示,家长日均使用手机达5.2小时的家庭,子女超标使用概率高出普通家庭2.7倍,北京某重点小学开展的"亲子契约行动"要求家长同步减少娱乐性使用,结果发现当父母使用时间控制在2小时内时,子女依从性提升89%。

前瞻性思考与建议

教育研究者正在探索更科学的评估体系,北师大团队开发的"数字健康指数",从生理指标(视力、体态)、心理指标(专注度、情绪)、社会功能(社交能力、家庭关系)三个维度进行综合评估,为个性化方案提供依据。

政策层面,建议建立"国家-学校-家庭"三级防控体系,在国家层面制定《未成年人数字健康白皮书》,学校开设"屏幕时间管理"必修课,家庭执行"媒体使用计划",韩国推行类似政策后,青少年网络成瘾率从12.3%降至8.1%。

技术创新带来新希望,AR技术正在被用于开发"时空结界"应用,当儿童使用超时时,虚拟导师会自动介入引导;脑机接口设备可实时监测专注度,自动调节界面亮度;区块链技术能构建去中心化的数字内容评级系统,从源头过滤不良信息。

在数字文明与人类发展的十字路口,我们需要建立新的认知:手机不是洪水猛兽,而是待驯化的工具,就像瑞士军刀,用得恰当能开启无数可能,滥用则可能伤及自身,通过科学的时间管理、智慧的家庭教育、系统的社会支持,我们完全可以帮助孩子建立健康的数字生活方式,当10后们既能用手机探索星辰大海,又能在现实世界畅快奔跑时,那才是教育真正的成功。

(本文数据来源于中国青少年研究中心、美国儿科学会、日本文部科学省等权威机构最新研究报告,案例取材真实教育实践,为保护隐私已做匿名化处理。)