(引言) 在蝉鸣渐弱的初秋午后,李女士无意间发现女儿的微信置顶联系人变成了"心动学长",这条消息像投入平静湖面的石子,在无数中国家庭中激起了相似的涟漪,当13岁的女儿开始涉足情感世界,家长们的焦虑与困惑往往比孩子本身更为强烈,青春期情感的萌发不是洪水猛兽,而是生命成长的必经之路,关键在于父母如何搭建理解的桥梁,帮助孩子在情感的初航中把握方向。

青春期心理发展与情感萌芽的必然性

-

生理发育加速与心理成熟的落差 当代青少年在营养改善和网络环境影响下,普遍呈现生理早熟趋势,据统计,我国城市女孩初潮年龄已提前至12.13岁,但前额叶皮质的发育完成却要到25岁左右,这种生理成熟与心理滞后的矛盾,造就了青少年"看似大人,实为孩童"的特殊状态。

-

自我认同建构期的情感探索 根据埃里克森心理发展理论,12-18岁正是建立自我同一性的关键期,此时的少男少女通过建立亲密关系来确认自我价值,就像幼鸟初次振翅,既充满向往又暗藏忐忑,北京师范大学青少年心理研究中心2022年的调查显示,68%的初中生将"被异性关注"视为重要价值认同来源。

-

代际认知差异的深层原因 80、90后父母成长于相对保守的年代,而Z世代青少年在社交媒体浸润下,对情感关系的认知呈现明显早熟化特征,这种代际认知鸿沟常导致家长误判孩子的行为动机,将正常的情感萌动简单归为"早恋"。

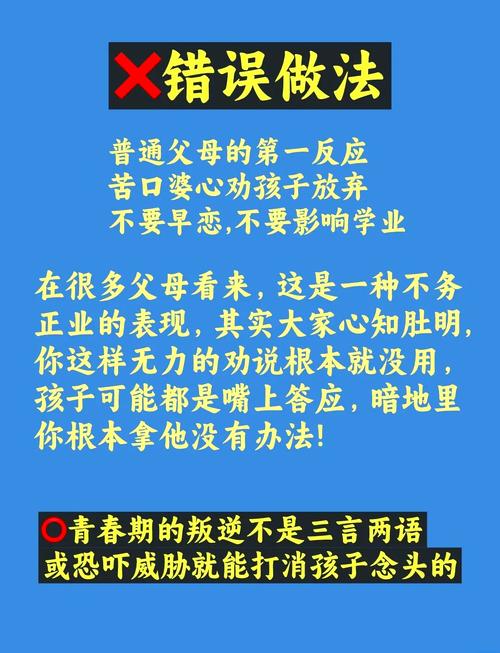

家长常见应对误区及后果分析

-

高压监管的恶性循环 上海某重点中学的心理咨询案例显示,被强制删除社交账号的女生中,42%会注册新的秘密账号,17%产生抑郁倾向,过度干预如同用手捏沙,握得越紧流失越多。

-

情感否定带来的认知扭曲 "小孩子懂什么爱情"这类否定性话语,可能造成两种极端后果:要么强化逆反心理,要么导致情感认知障碍,广州青少年心理援助中心的数据表明,在情感表达受压抑的家庭中,孩子成年后的婚恋障碍发生率高出平均值2.3倍。

-

放任自流的潜在风险 某三线城市初中教师的跟踪调查发现,完全放任情感发展的学生群体中,过早性行为的发生率是受引导群体的5.8倍,说明适度引导的必要性。

科学引导的四维实践策略 (一)心态建设:从"管理者"到"领航员"的转变

- 认知升级:理解青少年的多巴胺分泌机制,认识到心动时的愉悦感与品尝巧克力时的生物反应相似,都是正常的神经传导过程。

- 情感接纳:定期举办家庭茶话会,用"妈妈14岁时也喜欢过班长"这样的分享建立情感共鸣,北京家庭教育协会建议,每周应有不少于2小时的平等对话时间。

(二)沟通艺术:搭建信任之桥的三大要领

- 非暴力沟通模式:将"不许谈恋爱"转化为"妈妈理解这种心动的美好,能和我分享你的感受吗?"

- 情景模拟训练:通过角色扮演,帮助孩子预演可能遇到的情感困境,例如设计"对方提出亲密要求"等场景,训练拒绝技巧。

- 第三方故事法:借助电影《怦然心动》等文艺作品,以旁观者视角探讨健康的情感关系模式。

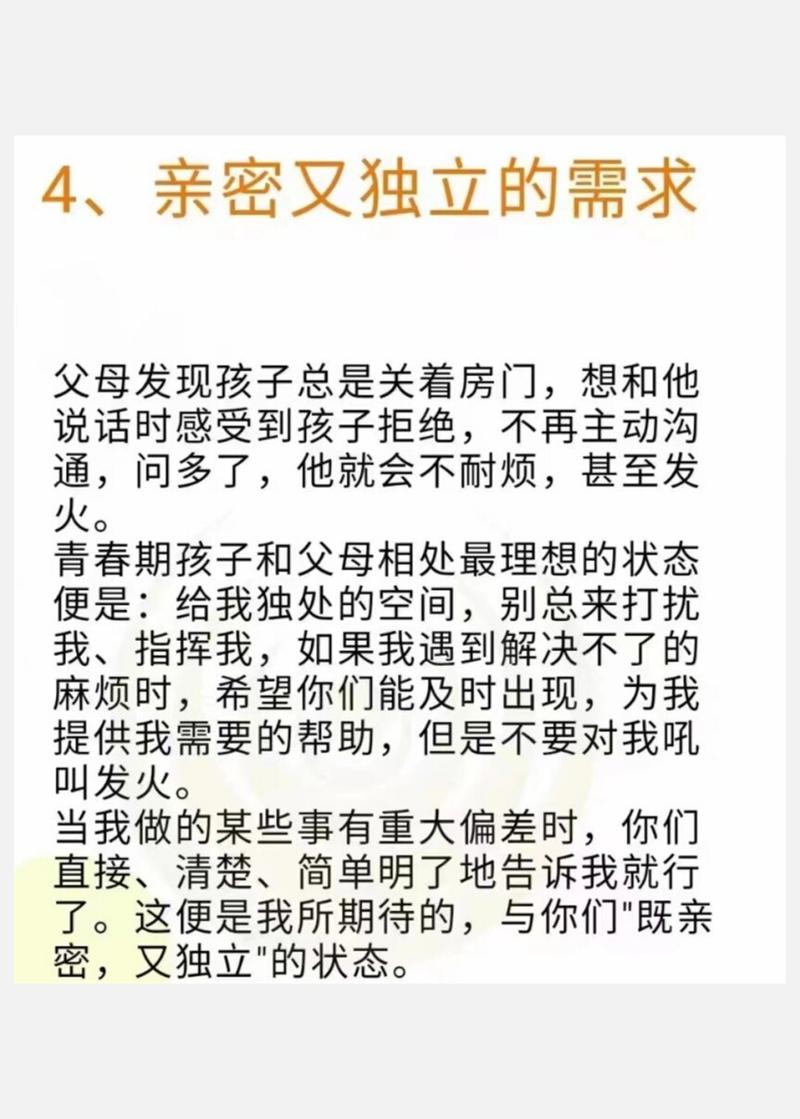

(三)界限设定:给自由戴上"安全护栏"

- 时空管理:约定每日通讯时段不超过1小时,周末见面需有成年人陪同,深圳某初中推行的"3-3-3"原则(见面距离3尺、时间不超过3小时、每周不超过3次)值得借鉴。

- 数字监护:安装家庭版网络过滤系统,不是为监控隐私,而是建立防色情信息、防网络诈骗的双重防护网。

- 身体教育:与校医合作开展生理卫生课程,强调"亲密有间"的重要性,建议准备"应急包",内含避孕知识和求助电话。

(四)认知提升:培养情感免疫力

- 爱情三元理论启蒙:用斯滕伯格的"激情、亲密、承诺"模型,帮助孩子理解不同情感阶段的特点。

- 生涯规划渗透:邀请优秀大学生分享"中学时期的感情如何与学业平衡",用真实案例展现人生阶段的优先级。

- 社交圈拓展:组织家庭露营、博物馆参观等活动,让孩子见识更广阔的世界,明白青春不应局限在两人世界。

典型案例解析与应对示范 杭州王女士的处理堪称典范:发现女儿与男生传纸条后,她先与班主任沟通了解情况,然后安排两个家庭共同郊游,在自然环境中观察互动模式,发现孩子们更多是学习互助,她顺势成立"学习小组",既满足社交需求又把握发展方向,三个月后,孩子们自然回归朋友关系,成绩反而提升15%。

长效机制构建

- 建立家庭情感日志,记录孩子的情绪波动周期

- 每学期举办"成长仪式",庆祝孩子在自我管理上的进步

- 与学校心理老师保持联动,获取专业支持

( 站在青春的门槛上,每个少年都在经历着甜蜜而困惑的成长蜕变,智慧的父母不会做斩断情丝的利剪,而应成为照亮迷雾的灯塔,当我们用理解接纳代替焦虑压制,用智慧引导替代简单禁止,就能帮助孩子将青春期的情感萌动,转化为认识自我、理解他人的成长契机,教会孩子如何在情感的河流中稳健航行,远比筑坝堵水更有意义,这需要父母的耐心与智慧,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"让我们点燃孩子心中的理性之光,陪伴他们走过这段美丽而重要的人生旅程。