十月的某个午后,我收到一位母亲的咨询邮件,信纸上的泪痕与字迹同样清晰:"发现初二女儿日记里写满对男生的好感,我该像朋友那样开导,还是该严肃告诫?"这封辗转难眠的母亲手书,揭开了千万家庭都曾经历的成长命题——当青春期的悸动叩响心门,我们该以怎样的姿态与少年对话?

解密青春期:理解比焦虑更重要

神经科学研究显示,青少年前额叶皮层尚未发育完善,这使得他们更易产生强烈情感波动,心理学教授劳伦斯·斯坦伯格指出:"12-14岁是自我同一性探索的关键期,朦胧好感实质是人格成长的必经之路。"北京师范大学2022年调查显示,63%的初中生存在单方面好感经历,其中仅7%家长能正确识别情感信号。

案例中的李女士曾犯典型错误:她趁女儿上学时翻查手机,发现女儿给班长连发30条未回复消息后,直接在饭桌上质问:"你是不是早恋了?"结果女儿摔门而去,整整三天拒绝交流,这种侦查式沟通往往适得其反,将孩子推向更隐蔽的自我保护状态。

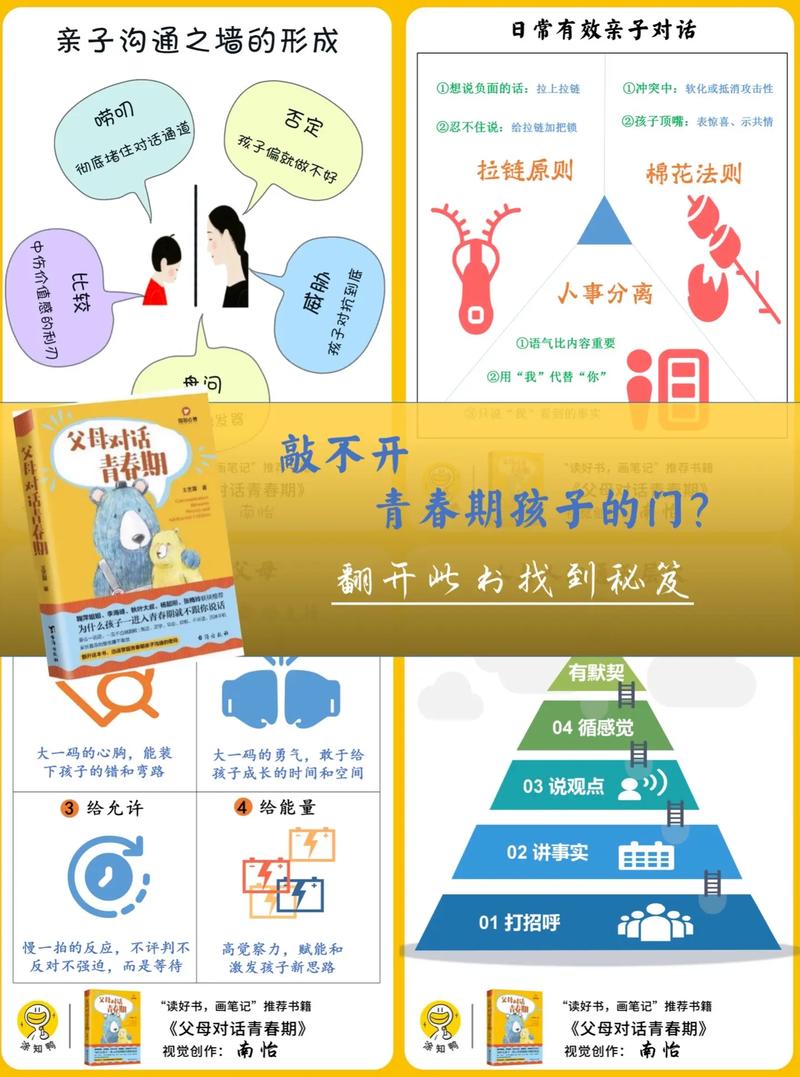

沟通的艺术:构建信任之桥

建立有效对话的关键在于"情感同步",加拿大心理学家戈登·诺伊费尔德提出"依附式沟通"理论:当孩子感受到被理解而非评判时,才会打开心扉,不妨试试这样的开场白:"妈妈初中时也常偷看隔壁班篮球队长,那种小鹿乱撞的感觉真奇妙。"当卸下防御姿态,孩子眼中的父母就从监管者转变为成长盟友。

具体操作可分三步走:

- 观察期(1-2周):记录孩子情绪波动周期、兴趣点转移等客观变化

- 铺垫期(3-5天):通过分享自身经历建立情感共鸣

- 对话期:选择放松环境(如散步时)开启话题,保持60%倾听时间

认知重构:让情感教育成为成长契机

北京四中特级教师王红宇开发的情感教育课程中,有个经典练习:请学生用三个比喻描述好感,有位女生写道:"像咬下未熟青梅的酸涩,像追着蒲公英奔跑的雀跃,像怕弄皱新书页的小心翼翼。"这种诗意表达既能疏导情感,又能提升情绪管理能力。

家长可引导孩子建立"情感坐标系":

- X轴:时间维度(1个月后如何看待此刻心情)

- Y轴:空间维度(这段关系对学习、友谊的影响)

- Z轴:价值维度(是否符合自我成长期待)

家校协同:构建支持性成长生态

上海某重点初中推行"成长导师制",每位教师结对5-6名学生,通过"心情晴雨表"动态关注情感变化,家长张先生分享经验:"发现女儿总在草稿本画同一个男生侧脸后,我们与导师共同设计'人物速写比赛',既疏导情感又发展特长,现在她的绘画作品已入选市美术馆。"

建议家校合作可采取:

- 每月情感教育主题班会

- 匿名树洞信箱

- 双师家长课堂(心理教师+学科教师)

超越暗恋:培养完整人格的六个维度

台湾教育学家洪兰提出"情感免疫力"概念:在安全环境中经历适度情感波动,能增强心理韧性,我们不妨将朦胧好感转化为成长动力:

- 审美培养:从外貌关注转向气质涵养

- 社交训练:组织团体活动弱化一对一依赖

- 生涯启蒙:用"十年后的自己"视角审视当下

- 情绪日记:记录每日三个积极瞬间

- 志愿服务:在帮助他人中获得价值感

- 家庭项目:共同完成烹饪/园艺等创造活动

那个写满心事的日记本,终将成为压在箱底的青春纪念,当我们以园丁的耐心等待花开,以航海家的智慧校准方向,朦胧情愫自会化作滋养生命的朝露,正如儿童心理学家温尼科特所说:"足够好的父母,不是塑造完美盆景的匠人,而是守护幼苗自然生长的守望者。"在这个栀子花将开未开的年纪,让我们给孩子一个会微笑的成长注脚。