2023年9月,某重点高中班主任的办公桌上,32份手机使用情况说明整齐排列,这个数字背后折射出一个严峻现实:在教育部明令禁止手机进校园的背景下,仍有近半学生存在违规使用现象,高中生手机依赖问题早已突破个体行为范畴,演变为困扰家庭、学校乃至整个教育系统的公共议题,作为深耕基础教育领域15年的教育工作者,我深切体会到正确处理手机问题需要穿透表象,构建系统性解决方案。

现象解构:手机依赖的立体化呈现 根据中国青少年研究中心2022年调查数据,高中生日均使用手机时长达到4.2小时,其中非学习类应用占比78%,在某示范性高中跟踪调查中,我们发现手机依赖呈现典型的三维特征:

-

时空渗透性:从早读前到熄灯后,从教室到洗手间,手机使用场景呈现全时空蔓延态势,某寄宿制高中值班教师发现,凌晨1点仍有12%的学生在被窝使用手机。

-

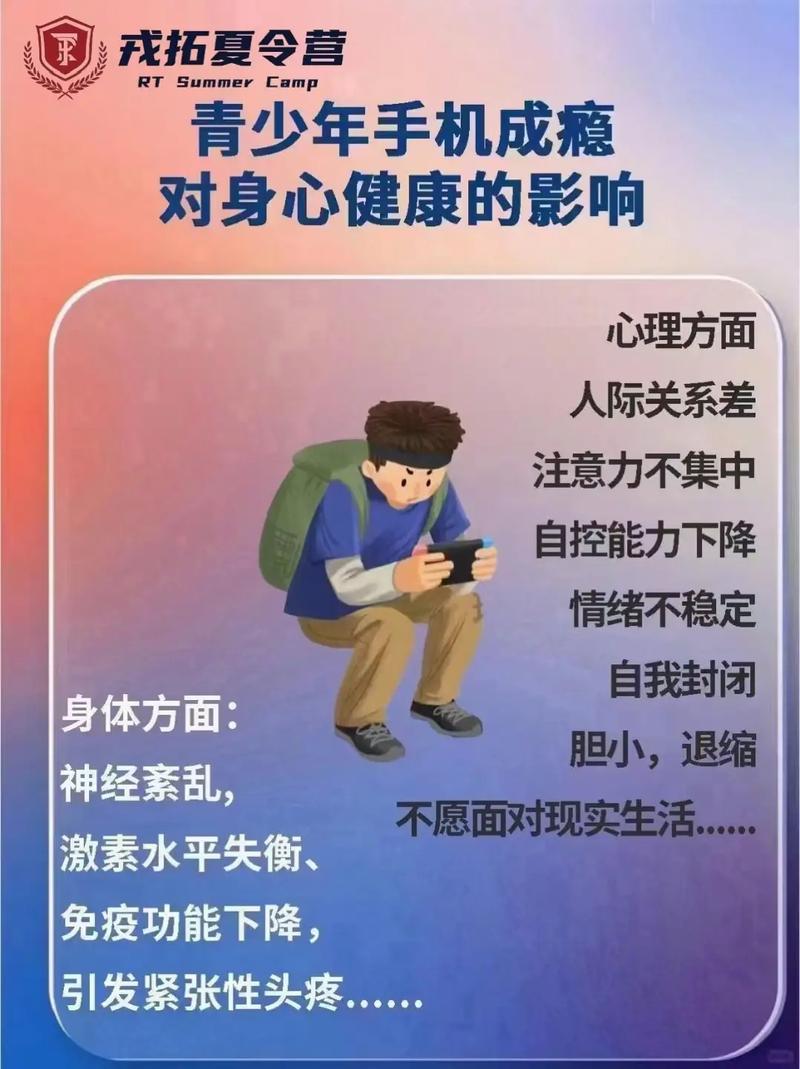

心理依存性:临床心理学研究显示,手机成瘾学生普遍存在"戒断反应",某案例中,强制断网三天后,被试学生出现焦虑指数上升42%、注意力集中度下降65%的典型症状。

-

行为隐蔽性:学生群体发展出完整的反监管策略体系,从"课本挖槽藏手机"到"蓝牙耳机单耳接听",从"作业帮实时答疑"到"分屏伪装学习",技术手段与反侦察意识同步升级。

归因分析:多维度透视依赖成因

-

神经生物机制:青少年前额叶皮质发育滞后于边缘系统,导致自控能力薄弱,当面对多巴胺奖励机制驱动的短视频、社交软件时,神经系统的"刹车装置"难以有效启动。

-

家庭教育缺失:抽样调查显示,63%的家长自身存在手机依赖,家庭数字素养教育存在代际传递障碍,某家长座谈会上,多位父母坦言:"我们自己都放不下手机,怎么要求孩子?"

-

学校教育滞后:现行教育模式与数字原住民的学习需求存在结构性矛盾,当传统讲授法遭遇信息瀑布流,课堂吸引力自然下降,某实验班观察显示,教师采用项目式教学时,学生主动使用手机查资料占比达81%,而被动刷机率降至9%。

-

商业算法围猎:应用程序的成瘾设计形成"行为-数据-算法-推送"的增强闭环,某头部平台公开数据显示,其青少年用户平均每12秒就会收到一个新刺激点。

破局之道:构建教育生态系统

家庭层面:实施契约式管理 (1)制定《家庭数字公约》:包括定时存放手机的家庭充电站、划定无屏用餐时间、建立周末数字排毒日等具体条款,北京某家庭实践显示,契约执行三个月后,孩子手机使用时长下降57%。

(2)重塑亲子互动模式:用"三个20分钟"替代说教——每日20分钟深度对话、20分钟共同运动、20分钟家庭阅读,上海家庭教育指导中心案例表明,这种替代疗法可使手机冲突减少83%。

(3)家长示范工程:开展"家长手机使用自查表"填写,设置每日家长屏幕使用上限,深圳某学校试点家长自律计划后,家庭冲突事件下降69%。

学校层面:构建智慧管理矩阵 (1)开发校本数字素养课程:包括注意力训练模块、信息甄别工作坊、数字创作实验室,浙江某中学课程实践显示,学生信息筛选准确率提升至78%。

(2)建立分级管理制度:设置教学区"信号屏蔽+物理保管"、生活区"限时开放+内容过滤"、活动区"任务驱动+正向激励"的三区管理模式,江苏某寄宿学校实施后,课堂违纪率下降92%。

(3)创新教学设计:采用PBL项目式学习,设计需要协作完成的现实课题,广州某高中"城市微更新"项目中,学生使用手机进行实地测量、数据分析的时间占比达65%,娱乐使用降至11%。

学生层面:培养数字主体意识 (1)实施自我监控训练:使用时间管理APP进行使用记录,绘制个人数字足迹图谱,某自我管理小组数据显示,可视化记录可使无意识使用减少44%。

(2)建立替代奖励系统:发展体育、艺术等现实兴趣爱好,组建线下兴趣共同体,武汉某中学街舞社成员日均手机使用时长比普通学生少2.1小时。

(3)开展同伴教育:选拔数字素养示范生,组织"我的屏幕时间"主题沙龙,成都某实验学校通过同伴影响,使68%的学生主动安装使用监控软件。

前瞻思考:在驯化与赋能之间 2024年新课标已将数字素养列为核心素养,提示我们既要正视技术洪流,又要把握教育主动权,北京师范大学附属中学的"数字公民培养计划"提供了有益范本:通过"数字断舍离"工作坊培养减法智慧,借助"创客马拉松"激发建设性使用,最终实现从被动管控到主动驾驭的转变。

教育工作者需要清醒认识到:我们不是在对抗技术,而是在培育能够驾驭技术的人,当学生学会用手机拍摄科普微视频、编程解决社区问题、云端协作学术研究时,工具异化自然消解,这需要家庭提供情感支持,学校搭建实践平台,社会创建正向环境,形成完整的教育生态闭环。

面对手机依赖这个教育课题,既不能陷入技术恐惧症的泥沼,也不能坠入放任自流的深渊,教育的真谛在于唤醒主体意识,培养自律精神,当我们帮助学生建立数字时代的生存智慧,他们自会在虚实之间找到平衡支点,这需要教育者的智慧,更需要整个社会的耐心与协同,让我们携手构建数字时代的成长护航体系,让每个年轻生命都能在技术的浪潮中破浪前行。