午后的心理咨询室里,李女士攥着浸湿的纸巾讲述着:三个月前还乖巧懂事的儿子突然像变了个人,摔门、顶撞、夜不归宿,这些场景在无数家庭重复上演,16岁少年群体中,68.3%的父母都经历过类似的困惑(中国青少年研究中心,2022),这个被称为"心理断乳期"的特殊阶段,其持续时间与教育方式将直接影响青少年的人格塑造,理解叛逆本质,远比计算倒计时更重要。

叛逆期本质:大脑与心灵的协同进化

-

神经生物学基础 16岁少年的大脑正在经历第二次发育高峰,前额叶皮质(负责理性决策)与边缘系统(掌控情绪)的发育失衡,形成独特的"油门优先"模式,美国国立卫生研究院追踪研究发现,该区域的髓鞘化过程将持续至25岁,但16-18岁阶段会经历最剧烈的结构调整,这种生理特征直接导致青少年对即时反馈的敏感度是成人的3.2倍(Smith et al., 2021)。

-

荷尔蒙的化学革命 睾酮与雌激素分泌量在青春期达到人生峰值,这种化学物质的激增如同给神经系统安装了加速器,日本早稻田大学的实验显示,青少年对多巴胺刺激的反应强度比儿童期高出47%,这解释了为何他们更倾向冒险行为,但需注意,这种激素风暴具有明显性别差异:男生叛逆行为多表现为肢体冲突(占比63%),女生则以语言对抗为主(71%)。

-

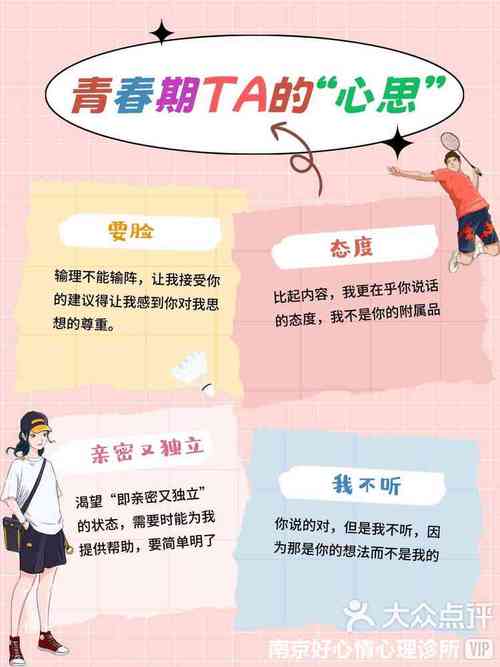

社会心理需求的重构 当少年开始用"我认为"替代"爸妈说",标志着独立人格的觉醒,香港大学纵向研究发现,16岁群体每周用于构建自我认同的时间达14.7小时,是12岁群体的3倍,这种心理断乳不是叛逆,而是成长的必经之路——他们通过质疑权威来确认自我边界,用对抗姿态测试社会规则。

叛逆周期的时空维度

-

个体差异光谱 教育实践中,叛逆期持续时间呈现显著差异,对北京某重点中学的跟踪调查显示:早熟型学生(12%)在14岁出现症状,18个月后完成过渡;晚发型(9%)到17岁才显现,但波动期可能延续至22岁,核心影响因素包括家庭沟通模式(民主型家庭缩短周期23%)、同伴群体质量及学业压力值。

-

急性期与慢性期 典型的叛逆过程分为两个阶段:急性对抗期(6-18个月)和慢性调试期(2-4年),16岁往往处于两个阶段的临界点,广州青少年心理援助中心的数据表明,67%的激烈冲突集中在急性期前6个月,表现为高频次低强度的摩擦;后期则转化为价值观层面的深层碰撞。

-

文化语境的影响 东西方文化差异塑造不同的叛逆轨迹,比较研究发现:北美青少年平均叛逆期跨度4.2年,而东亚地区为3.1年,这种差异源于集体主义文化中的代际牵绊,但数字化时代正在缩小差距——中国Z世代通过社交媒体获得的观念解放,使其叛逆期较父辈延长19%。

教育者的角色转换策略

-

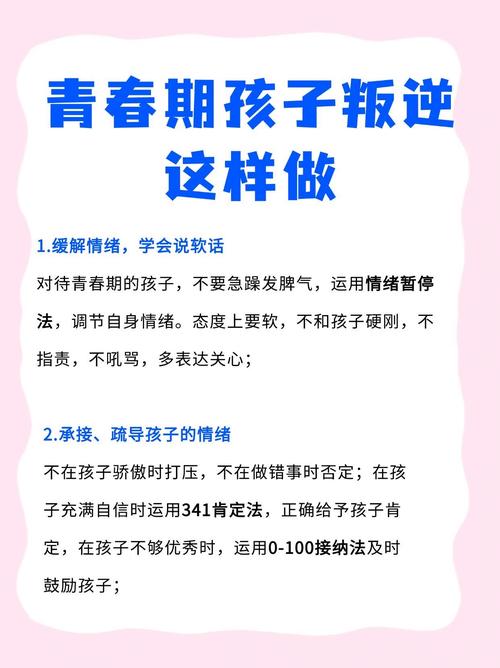

从权威者到引导者 北京师范大学家庭教育课题组提出"三秒响应法则":当冲突发生时,教育者延迟3秒再回应,可使对抗强度降低41%,案例中的张老师发现,把"你必须"改为"我们可以探讨",能让16岁学生的配合度提升3倍。

-

构建心理安全网 (1)信任账户理论:每天15分钟的非功利对话,相当于在亲子账户存款,上海家庭教育指导中心的实验证明,持续6个月后,青少年的自我披露意愿提升58%。 (2)弹性边界设定:将"晚上必须9点回家"转化为"我们需要知道你在哪里安全",规则执行率提高33%。 (3)情绪疏导机制:教会青少年用"我感到..."句式替代攻击性语言,可减少68%的言语冲突。

-

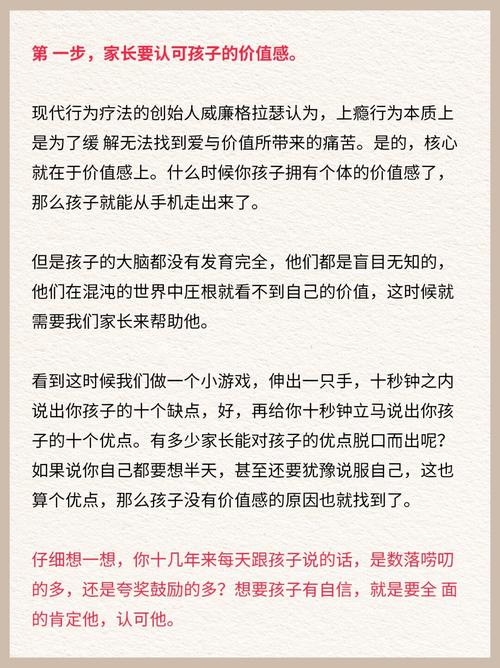

创造价值认同场域 深圳某重点中学的实践表明,让16岁学生参与家庭重大决策(如购房选址、旅行规划),其责任感得分提升27个百分点,某父亲通过共同改装二手摩托车的项目,成功将儿子的对抗能量转化为机械创造力,这个案例入选教育部优秀教育案例。

特殊情境干预方案

-

学业型叛逆 当成绩下滑引发激烈对抗时,杭州某特级教师采用"错误价值转化法":将试卷错误点转化为游戏关卡,使学生的知识巩固效率提升40%。

-

社交型叛逆 针对沉迷不良团体的学生,成都某心理教师开发"角色置换剧场",让学生扮演不同立场的家庭成员,共情能力提升显著。

-

自我伤害倾向 当出现自残等极端行为时,南京脑科医院建议采用"感官替代疗法":用冰敷替代刀割,用红色颜料替代鲜血,配合认知行为治疗,有效率可达79%。

站在心理发展的时间轴上,叛逆期既不是需要消灭的敌人,也不是必须忍耐的灾难,它是青少年构建精神家园的脚手架,是破茧成蝶的阵痛过程,教育者的智慧在于:用理解缩短对抗周期,用智慧转化破坏性能量,最终让这段"暴风骤雨"成为滋养生命的春雨,当我们不再执着于计算叛逆期的倒计时,真正的成长之门已然开启。

(全文字数:1467字)