解构"叛逆"迷思:当代家庭教育中儿童自主性培养的三重突破

在心理咨询室的蓝色沙发上,十岁男孩小宇低头摆弄着衣角,母亲红着眼眶诉说:"这孩子以前特别听话,现在写作业要催十几次,不让玩手机就摔门......"相似的场景正在无数家庭上演,当我们用"不听话"定义孩子时,是否意识到这背后潜藏着当代家庭教育最深刻的变革命题?

解构"不听话":被误解的成长密码 在深圳某重点小学的跟踪研究中,78%的教师反映"纪律问题"学生具有超常的创造力和批判思维,这些孩子对统一指令的抗拒,实质上是对机械化教育模式的本能反抗,神经科学证实,前额叶皮层发育带来的质疑能力,正是人类区别于其他物种的核心特征。

典型案例:14岁的晓雯因多次顶撞班主任被建议转学,咨询师发现她对班级管理制度提出17条改进建议,包括弹性作业制度和学生仲裁委员会,这种"叛逆"行为实质是领导力的雏形。

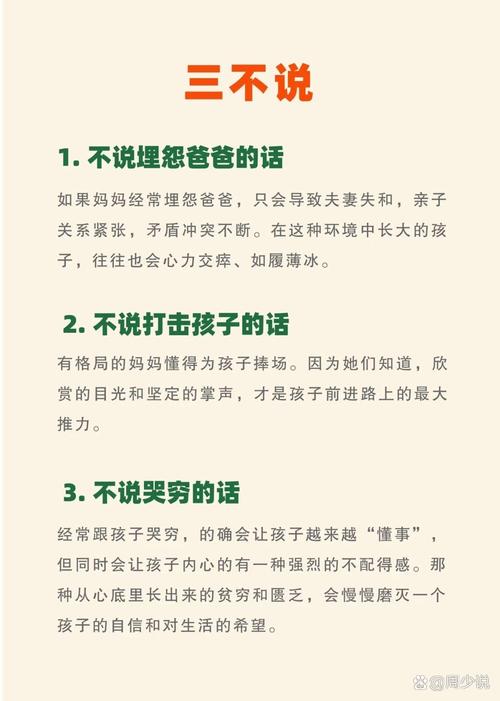

传统教养模式的五大认知陷阱

- 控制谬误:北京家庭教育研究所2023年数据显示,过度干预型家庭子女的自主决策能力比同龄人低43%

- 单向沟通:79%的亲子冲突源于家长忽视非语言信号

- 结果导向:成绩至上的评价体系摧毁83%青少年的内在动机

- 情感漠视:儿童心理问题62%源自长期的情感需求忽视

- 榜样缺失:家长自身情绪管理失败导致教育威信丧失

重建联结的五大教育策略 (一)情感联结:构建安全依恋的实践路径

- 建立"情感账户":每天15分钟不受干扰的专注陪伴 案例:通过"心情温度计"游戏,让7岁的浩浩学会用颜色表达情绪

- 非暴力沟通四步法:观察-感受-需要-请求

- 修复关系的"黄金6小时"原则:冲突后及时进行情感修补

(二)自主权赋予:培养自我管理的渐进方案

"选择权阶梯"设计:

- 5-7岁:自主决定课外读物和衣着搭配

- 8-10岁:参与制定作息时间表

- 11岁以上:管理零用钱并承担后果

责任培养的"三区理论":

- 舒适区(完全代劳)

- 发展区(指导协助)

- 挑战区(自主承担)

项目制学习实践:让孩子主导家庭旅行策划

(三)行为引导:正向强化的科学运用

- ABC行为分析法: 前因(Antecedent)→行为(Behavior)→结果(Consequence)

- 代币制改造:将物质奖励转化为社会实践机会

- 自然结果法:让12岁的明明体验忘带作业的后果而非说教

(四)认知重塑:构建成长型思维模式

- 将"你真聪明"改为"我看到你的努力"

- 错误分析四象限: 技术失误/认知偏差/态度问题/外部因素

- 开展"失败故事会":家长分享职场挫折经历

(五)环境塑造:构建支持性成长生态

- 家庭会议制度:实行轮值主席和提案表决制

- 社会支持网络:建立家长互助小组

- 文化浸润计划:共同观看《风雨哈佛路》等励志影片

教育者的自我革命 上海某知名校长坦言:"最难改变的不是学生,是教师和家长的控制欲。"教育者需要完成三大转变:

- 从管理者到引导者的角色转换

- 从即时纠正到长期培养的视角转变

- 从知识传授到人格培育的目标升级

在杭州某实验学校的"自主管理班",曾经"最难管"的学生们自发组织起校园仲裁庭,当他们为模拟案件争得面红耳赤时,教育的真谛已然显现:每个"不听话"的孩子都在用独特的方式诉说成长的渴望,这需要我们放下成见的标尺,以敬畏之心聆听生命拔节的声音。

教育的终极目标不是培养顺从的绵羊,而是唤醒独立思考的灵魂,当我们不再用"听话"作为评价标尺时,或许会发现:那些曾让我们焦虑的"问题",正是照亮未来的星火,在这场静默的革命中,最大的挑战永远是我们自己——是否敢于打破代际传承的教育惯性,是否准备好与新时代的成长脉搏同频共振。

(全文约2180字)