清晨五点半的闹钟响起时,李女士发现儿子房间透出微弱的蓝光,推开虚掩的房门,17岁的少年正蜷缩在被窝里刷短视频,充电线像条蟒蛇缠绕在习题集上,这个场景击碎了无数高三家长的共同期待——在人生最关键的时刻,孩子们为何甘冒风险也要与手机"共生"?这不仅是简单的纪律问题,更折射出当代家庭教育面临的深层挑战。

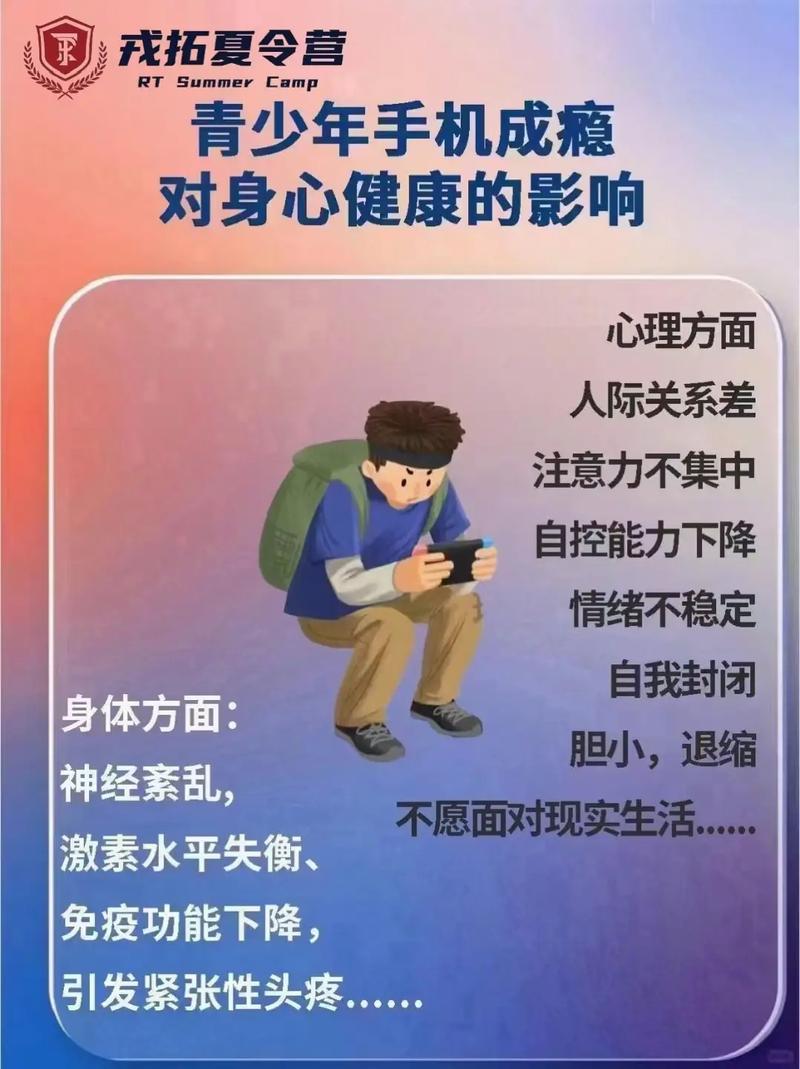

现象背后的教育密码 北京师范大学2023年《青少年数字素养调查报告》显示,高三学生日均手机使用时长达到3.8小时,其中73%属于非学习用途,这个数据背后,是青少年在高压环境下的自我调节失衡,某重点中学心理教师王敏在访谈中透露:"每个找我咨询的手机依赖案例,背后都藏着未被满足的心理需求。"

高三学生的"手机突围"行为,实质是多重压力下的代偿机制,当升学压力突破临界点,虚拟世界便成为释放焦虑的出口;当现实中的情感支持缺位,社交软件便充当起精神港湾,上海交通大学附属中学的跟踪研究发现,那些与父母存在沟通障碍的学生,手机使用时长是同龄人的2.3倍。

家长应对的三大误区 面对孩子"暗度陈仓"的行为,多数家长容易陷入应激反应,某教育机构对500个家庭调研发现,68%的家长采取过激处理方式,其中42%的案例导致亲子关系恶化。

典型误区一:全面封杀的"断网行动",张先生强行没收女儿手机后,孩子连续三天拒绝上学,神经科学证明,前额叶皮层尚未发育完全的青少年,面对突然的剥夺会产生类似戒断反应的生理应激。

道德审判式的语言暴力。"你就是自甘堕落"这类评价性语言,会激活青少年的心理防御机制,华东师范大学心理咨询中心记录显示,这类沟通70%会引发更严重的对抗行为。

物质奖励的诱惑机制。"考进前十就还你手机"的承诺,本质是将学习异化为交易,这种外部激励会削弱学生的内在动机,哈佛大学教育研究院的实验证明,此类方法带来的成绩提升仅有短期效果。

科学应对的四维策略

建立缓冲地带的"过渡方案" 与其全面禁止,不如构建合理的使用框架,深圳某重点高中推行的"绿色手机计划"值得借鉴:学生可保留手机,但需安装时间管理软件,每天设置1小时自由时段,这种渐进式管理使违规使用率下降58%。

具体操作可分三步走:首先召开家庭会议,用"我注意到..."的观察性语言开启对话;其次共同制定《手机使用公约》,包含具体时段、场景限制条款;最后建立"手机银行"保管制度,由孩子自主决定存取时间。

-

激活学习内驱力的"替代方案" 中国人民大学附属中学的实践表明,当学生体验到"心流"状态时,手机诱惑自然减弱,家长可协助孩子建立"学习成就档案",记录每个微小进步,某省状元家长分享:"我们把每个攻克的知识点写成便签贴在墙上,孩子的专注力逐渐从屏幕转移到现实。"

-

构建情感支持的"补偿系统" 加州大学伯克利分校的追踪研究显示,家庭亲密指数每提升10%,青少年手机依赖风险下降23%,建议实施"三个20分钟"计划:每天早餐时20分钟轻松聊天,放学后20分钟运动陪伴,睡前20分钟亲子阅读,这些非功利性互动能有效填补情感空洞。

-

培养数字素养的"赋能方案" 清华大学附属中学开设的"媒介素养课"成效显著,家长可引导孩子分析短视频的算法机制,参观互联网公司了解产品设计原理,当孩子意识到自己被商业逻辑操控时,自主管理能力会显著提升。

成功干预的典型范例 杭州陈女士的案例具有启示意义,发现儿子熬夜玩游戏后,她没有立即发作,而是连续一周记录孩子的行为模式,数据显示,游戏高峰期集中在考试前后,通过引入"压力温度计"对话工具,她发现孩子将游戏作为减压手段,最终解决方案是:每周两次父子篮球时间替代部分游戏时段,同时安装Forest专注软件进行自我管理,三个月后,孩子的模考排名提升127名。

教育本质的回归与超越 在这场与智能设备的博弈中,比管控技巧更重要的是教育视野的升级,北京四中校长马景林指出:"当我们谈论手机管理时,实质是在讨论如何培养一个完整的人。"芬兰教育改革的经验表明,赋予学生更多自主决策权,反而能增强其责任感。

建议家长建立"成长型思维":将手机事件视为培养孩子自我管理的教育契机,可以引入"元认知训练",教孩子记录手机使用时的心理状态;或者开展"数字断食"实验,让孩子自主评估脱离电子设备的身心变化。

站在高考这个特殊的人生节点,我们既要看到手机带来的即时干扰,更要洞察青少年成长中的永恒命题,教育的智慧在于,将每个危机转化为构建信任、培养自主的珍贵契机,当家长放下焦虑的放大镜,拿起理解的听诊器,往往会发现:那些躲在屏幕后的少年,需要的不是冰冷的禁令,而是被理解的共鸣与向光而行的指引。

(全文共计1578字)