被忽视的儿童"精神感冒"

在某个普通小学的家长会上,一位母亲焦虑地诉说着:"孩子对什么都没兴趣,连游戏机都玩不了半小时,更别说学习了。"这句话立即引发在座家长们的强烈共鸣,当代教育领域正在蔓延一种特殊的"精神感冒"——儿童兴趣缺失症,据某省会城市儿童发展研究中心2023年的调查数据显示,6-12岁儿童中,43.7%存在不同程度的兴趣匮乏现象,这个数字较五年前增长了近两倍。

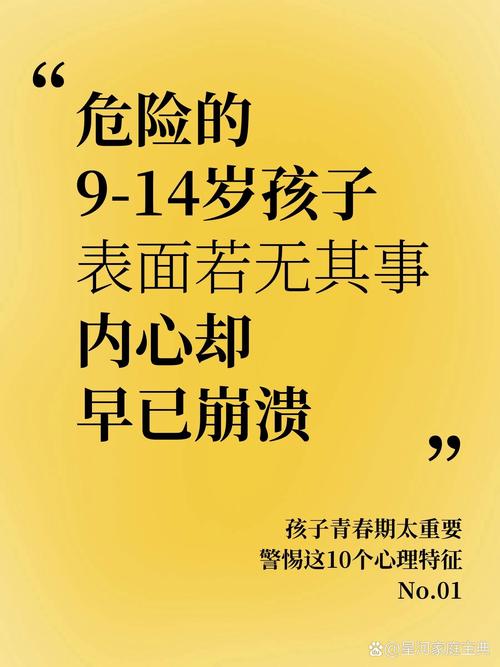

这种病症的典型表现令人揪心:孩子面对新玩具时眼神空洞,翻两页绘本就随手丢弃;参加兴趣班时总躲在角落发呆;当被问及"最喜欢什么"时,多数只会茫然摇头,更可怕的是,这种状态正在从学龄前向青春期蔓延,形成持续性的成长动力衰竭,这不是简单的"懒散"或"叛逆",而是整个教育生态系统失衡的警示信号。

解构兴趣缺失的多维成因

(一)被劫持的快乐中枢

神经科学研究表明,儿童大脑中的多巴胺奖励系统犹如尚未校准的精密仪器,在电子屏幕的强刺激下,这个系统会产生病态适应:短视频每15秒的即时反馈、手游中随机掉落的奖励机制,都在不断拉高孩子的兴奋阈值,当现实世界中的学习需要持续专注才能获得反馈时,大脑已经失去耐心等待的能力,就像被喂食太多糖果的味蕾,再也尝不出清泉的甘甜。

(二)习得性无助的恶性循环

教育心理学中的经典实验揭示:当小白鼠连续遭受电击却无法逃脱时,即便后来有机会逃跑也会放弃尝试,这个原理在儿童身上同样成立,某重点小学曾跟踪调查过50名"兴趣缺失"儿童,发现86%有过被强制参加3个以上兴趣班的经历,当绘画被要求必须获奖,足球训练变成考级工具,孩子就会在潜意识中将"尝试"与"压力"划等号,形成自我保护性的兴趣冻结。

(三)包办式养育的温柔陷阱

北京某家庭教育机构2022年的案例库显示,72.3%的兴趣缺失儿童来自"直升机父母"家庭,这些家长像精密导航系统般规划孩子的生活:从早餐搭配到周末行程,从交友选择到课外活动,一个9岁男孩的日程表令人震惊:每天精确到分钟的18项安排中,竟没有15分钟的自由空白,当每个行为都被预先定义价值,自主探索的火苗尚未燃起就被掐灭。

(四)碎片化时代的注意力荒漠

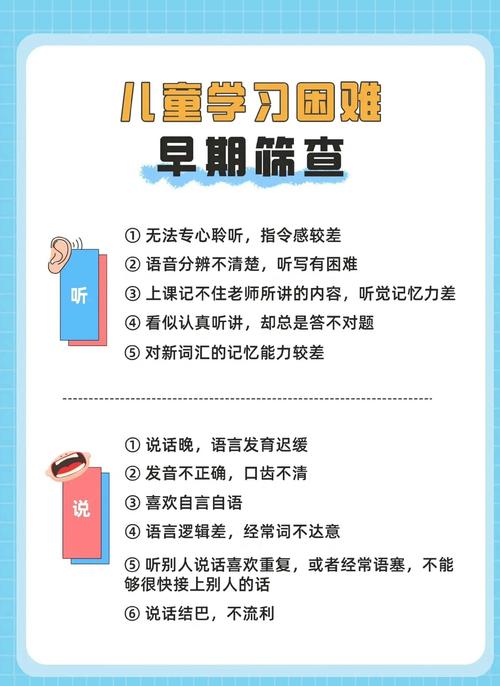

当代儿童正面临前所未有的信息洪流,某儿童医院注意力门诊数据显示,10岁儿童日均屏幕接触时间达5.7小时,但连续专注时长不足8分钟,这种碎片化的认知模式,使孩子逐渐丧失深度体验的能力,就像在快餐店吃惯重口味食品的孩子,再也品不出食材本真的味道,当世界变成快速切换的画面片段,持续投入的兴趣自然无从生根。

重构兴趣发展的生态系统

(一)家庭互动模式的革命性调整

上海某家庭教育实验基地的成功案例显示,实施"空白时间"计划的家庭,孩子兴趣复苏率达68%,具体操作包括:每天保留1小时无电子设备的自由时间;每周设置半日"自主探索日";每月开展家庭"发现之旅",关键要义在于:把"你应该..."替换为"你想试试...",就像春雨滋润土地,需要的是浸润而非浇灌。

(二)阶梯式探索环境的营造术

杭州某创新学校开发的"兴趣孵化系统"值得借鉴:将探索过程分解为接触(15分钟)→体验(1小时)→沉浸(半日)三个阶段,在音乐教室,孩子们可以先敲击各种材质的物体感受振动,继而用简单乐器创作节奏,最后组成临时乐队,这种渐进式设计,既保护了注意力的嫩芽,又为深度学习搭建了脚手架。

(三)多巴胺系统的重建工程

神经学家建议采用"自然奖励强化法":将大目标分解为可即时反馈的小单元,例如种植观察日记:播种(即时行动)→破土(3天可见变化)→展叶(每周生长记录),同时引入适度的不可预测性,如在书页间夹藏手绘漫画,让学习过程充满惊喜元素,这种设计既恢复大脑的正常反馈机制,又避免了过度刺激。

(四)专业干预的精准施策

当兴趣缺失伴随持续的情绪低落时,需要专业力量的介入,广州某儿童发展中心采用"兴趣基因检测"结合行为观察法,通过分析孩子的微表情、肢体语言和选择偏好,定位潜在的兴趣点,对于严重电子依赖的个案,他们设计"数字排毒营",通过野外生存、手工制作等原始体验,重建人与现实的真实连接。

教育觉醒:从拯救到共生

在这场对抗兴趣缺失的战役中,我们需要认清:孩子不是需要修复的机器,而是等待绽放的生命,北京某重点小学的改革实践印证了这一点:取消量化考评的兴趣课程,引入"项目式自由探索",半年内学生主动提出的研究课题增长300%,包括"小区蚂蚁的社会结构""雨水PH值变化"等鲜活命题。

教育学家蒙台梭利曾说:"儿童是成人之父。"当我们放下焦虑的改造欲,真正以敬畏之心观察孩子的自发行为,总能在那些被忽视的细节中发现兴趣的闪光:可能是对一片落叶纹理的痴迷,或是对洗衣机运转节奏的着迷,这些看似无用的瞬间,恰恰是生命本真的求知欲在呼吸。

在这个信息超载的时代,守护孩子的兴趣之火,本质上是守护人类最珍贵的创造本能,它需要的不是更多教育资源的堆砌,而是教育者自身的认知升维:从"培养兴趣"到"发现兴趣",从"设计成长"到"陪伴成长",当教育回归到对生命规律的尊重,兴趣缺失症自会不治而愈,这不仅是拯救孩子的旅程,更是成人自我救赎的契机。