一场自我与群体的博弈战

14岁的林晓雨最近总是刻意压低声音接电话,书包里不时出现不属于她的电子烟,母亲在家长群里得知,女儿最近和几个经常逃课的学生走得很近,这种场景在无数家庭中上演,青春期孩子对朋友的选择,往往成为亲子冲突的爆发点。

青春期的孩子正处于埃里克森所说的"同一性对角色混乱"阶段,他们像刚离巢的幼鸟,既渴望摆脱父母的庇护,又需要新的群体归属,前额叶皮层尚未发育完全,使得他们在风险评估和冲动控制方面存在生理性缺陷,朋友的影响力可能超过父母和老师的总和——这不是简单的叛逆,而是大脑发育与社会化需求共同作用的结果。

哈佛大学青少年研究中心的数据显示:82%的青少年承认会模仿朋友的某些行为;在涉及违规行为时,76%的青少年表示"朋友在场时会更容易尝试",这些数字背后,是青春期特有的神经机制:多巴胺系统对同伴认可的高度敏感,使得他们宁愿冒着被惩罚的风险,也要维护在小群体中的地位。

识别"坏朋友":超越表面的判断维度

王磊的父亲发现儿子最近总把"兄弟义气"挂在嘴边,书包里出现来历不明的游戏点卡,深入沟通后才得知,所谓的"兄弟"正在教唆他偷拿超市商品,这种案例揭示了一个关键问题:如何定义"坏朋友"?

真正的危险往往藏在看似无害的表象之下,我们需要建立多维度的评估体系:

- 行为偏差型:明显触犯规则(逃学、盗窃、霸凌)

- 价值观扭曲型:宣扬读书无用论、物化异性

- 消极逃避型:长期沉溺游戏、传播负能量

- 情感操控型:用威胁或讨好控制他人

华盛顿中学的追踪研究表明:那些看似"无害"但持续传递消极价值观的朋友,对青少年的长期影响可能超过偶发违纪的朋友,一个总说"努力没用"的朋友,可能在三个月内显著降低同伴的学习动机。

构建防御体系:从家庭根基到社交免疫

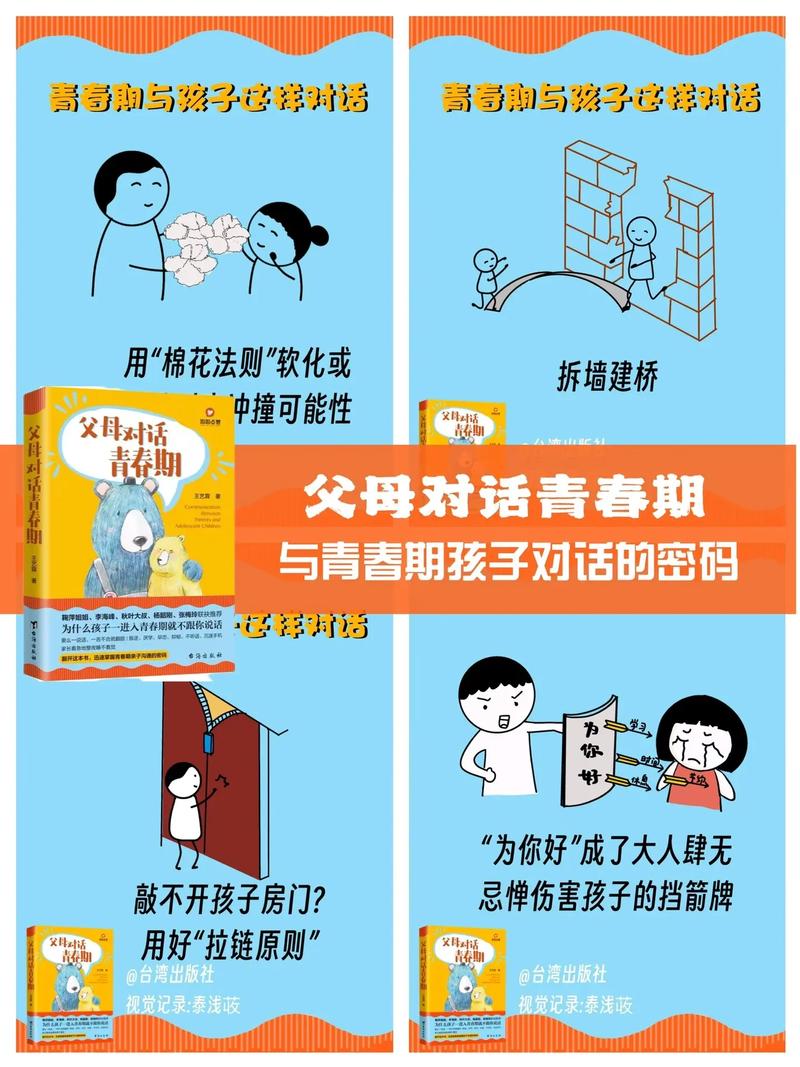

(1)重建信任桥梁:超越监控的深度连接

李芳发现女儿开始化妆晚归后,没有立即质问,而是每周安排"咖啡时光",在第三次约会时,女儿主动说起:"其实我也不喜欢他们抽烟,但怕被说装清高。"这种渐进式沟通,需要父母:

- 设立"无评判时间":每天15分钟专注倾听

- 使用"我信息"表达:"我担心晚归的安全"而非"你又和坏孩子混"

- 创造共同记忆:定期家庭徒步、烹饪等体验式互动

东京家庭教育研究所的跟踪数据显示:保持每周10小时以上质量互动的家庭,孩子误交损友的概率降低47%。

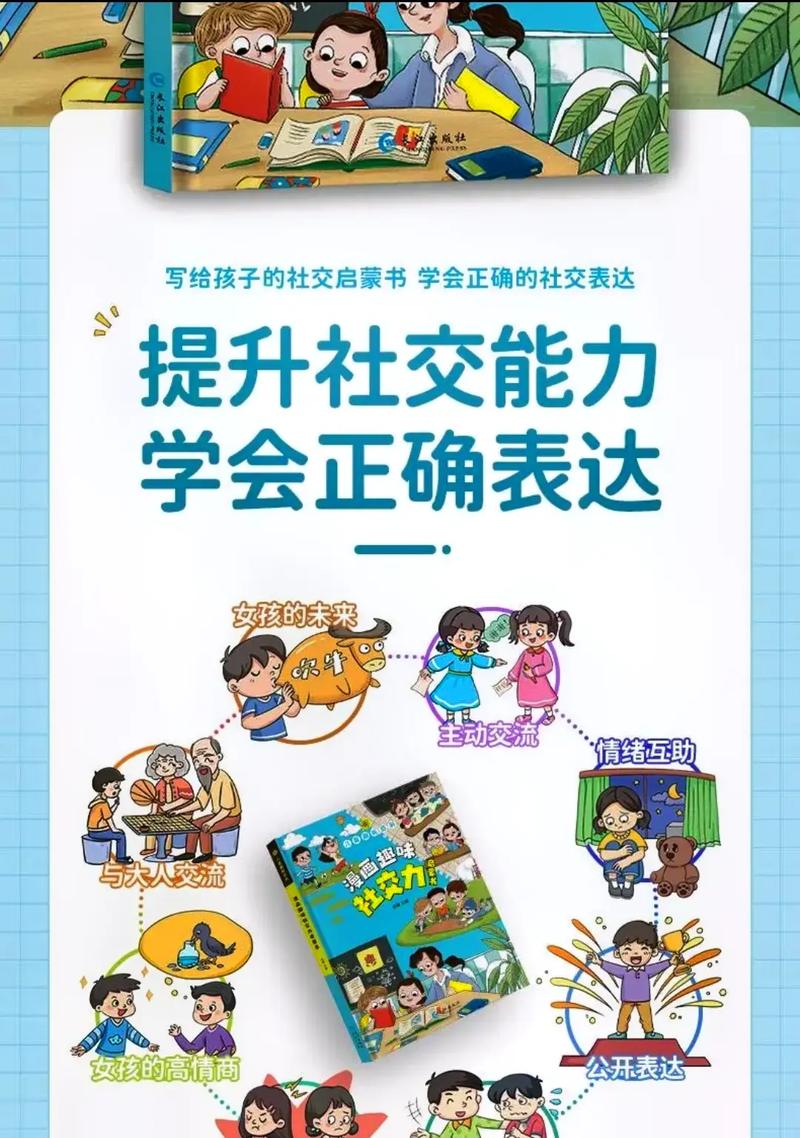

(2)培养社交抗体:打造价值判断的"心理疫苗"

北京某重点中学的心理课上有这样一幕:学生们分组讨论"如果朋友让你帮忙作弊"的情境,通过角色扮演,他们自己推导出"真正朋友不会让你冒险"的结论,这种体验式学习比说教有效10倍。

家长可以:

- 开展"品格之夜":每月讨论一个品质话题(如诚信、勇气)

- 建立"三问机制":新朋友让你感到骄傲吗?相处后你更喜欢自己吗?五年后这段友谊还有价值吗?

- 引入"人生导师":邀请孩子敬佩的亲友分享成长故事

(3)创造健康生态:社交环境的"良性替代"

当陈浩的父母发现儿子沉迷网吧后,没有简单禁止,而是帮他申请了机器人社团,三个月后,陈浩在省赛中获奖,曾经的"游戏伙伴"自然淡出,这印证了"吸引力替代法则"的有效性。

具体策略包括:

- 开发兴趣纵深:提供专业培训而非浅尝辄止

- 构建优质圈子:联合其他家庭组织读书会、公益活动

- 设计成长阶梯:设置可达成的阶段目标(如运动等级认证)

危机干预:当孩子已经陷入不良圈子

(1)建立"缓冲带"策略

发现16岁儿子参与街头斗殴后,张先生没有立即断绝其社交,而是达成协议:"每周参加两次拳击训练,可以继续见面但必须22点前回家。"三个月后,儿子主动疏远了那些朋友。

关键步骤:

- 设置可监控的接触条件

- 提供替代性宣泄渠道

- 定期复盘感受变化

(2)启动"社会支持网络"

杭州某中学建立的"成长联盟"值得借鉴:联合社区民警、心理咨询师、校友代表组成支持小组,为误入歧途的学生提供多维度帮扶。

预防性建设:从童年开始的社交免疫力

9岁男孩天天在家庭会议上说:"今天小明让我作弊,我说要用实力赢。"这得益于他父母持续进行的"品格故事会",研究发现,10岁前形成的价值观框架,能降低青春期交友风险的63%。

早期培养建议:

- 儿童期开展社交情景模拟游戏

- 小学阶段建立"朋友品质清单"

- 定期进行同理心训练

做灯塔而非牢笼

16世纪航海家们懂得,对抗暗礁不是封锁港口,而是点亮灯塔,当我们的孩子驶向社交的海洋,真正的智慧在于:用理解构筑港湾,用信任培育判断力,用支持增强抵抗力,我们最终的目标不是帮孩子选择朋友,而是让他们成长为能吸引优秀同伴的人。

在这个充满挑战的旅程中,父母要做的不是强行扭转航向,而是成为始终明亮的灯塔,当孩子建立起内在的罗盘,自然能在人际海洋中辨识方向,最终驶向属于自己的广阔天地。