【引言】 在杭州某小学的家长会上,一位父亲突然情绪失控:"我每天加班到九点,回家还要盯着孩子写作业,可他总是偷偷玩手机!"这番控诉引发全场家长共鸣,也折射出当代家庭教育的集体焦虑,当智能终端成为儿童生活"标配",我们是否应该简单地将责任归咎于孩子?这场关于科技与成长的博弈,正在考验整个社会的智慧。

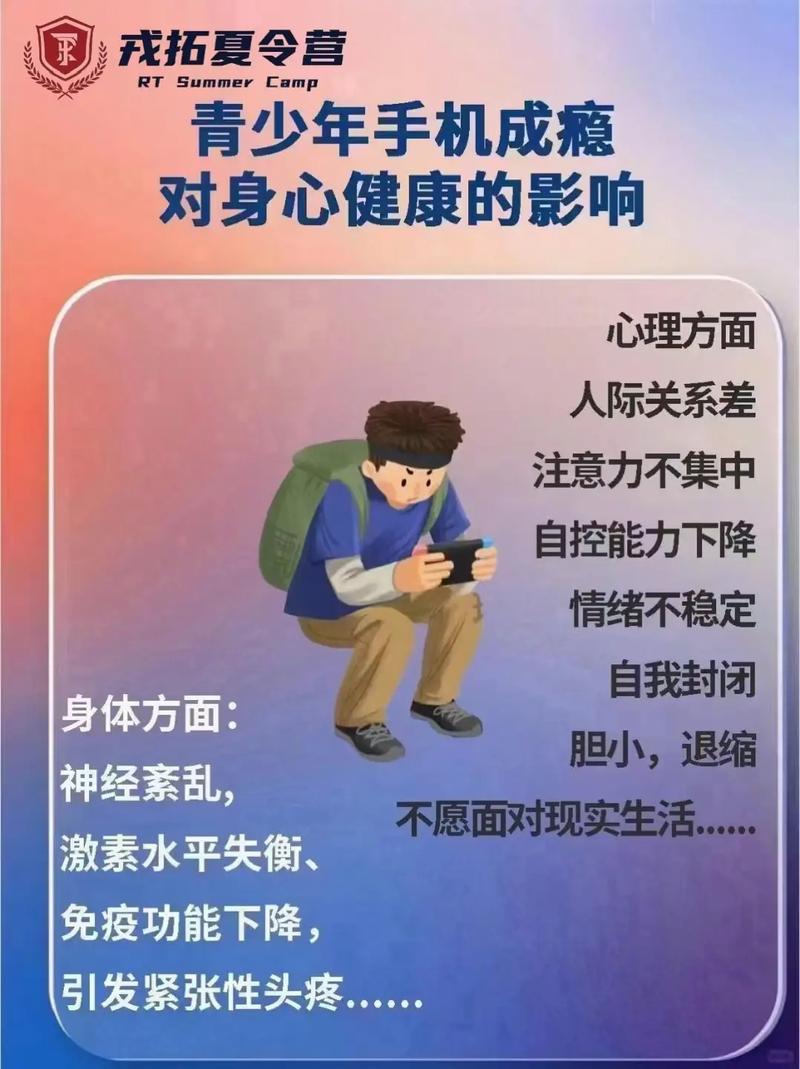

【第一章 被误解的"原罪":重新审视儿童手机依赖】 美国儿科学会2022年数据显示,全球6-12岁儿童日均屏幕使用时间已达4.2小时,较疫情前增长63%,面对这组数据,多数家长的第一反应是制定更严格的禁令,但鲜少有人追问:这些触屏时间中,有多少是用于网课学习?多少是代替了传统玩具?又有多少是填补了家庭陪伴的空白?

上海家庭教育指导中心的跟踪调查显示,78%的"手机沉迷"儿童存在以下特征:父母日均有效陪伴不足30分钟;家庭缺乏固定亲子活动;课外兴趣班超过3个,这些数据揭示了一个残酷现实:当成人世界不断挤压儿童的生活空间,智能设备正在成为他们最后的"安全岛"。

【第二章 代际认知鸿沟:数字原住民的生存困境】 出生于2010年后的"α世代",从出生就浸润在智能环境中,北京师范大学认知实验室的研究表明,这代儿童的视觉信息处理速度比90后快40%,但持续注意力时长缩短了28%,他们习惯多任务处理,却在传统课堂教学中频繁遭遇挫败感。

更值得关注的是"数字社交"的异化现象,在深圳某重点中学的心理咨询案例中,32%的社交焦虑学生表示"害怕现实中的眼神接触",这种在虚拟世界游刃有余、在现实社交中手足无措的割裂状态,本质上源于代际教育理念的断层——我们既要求孩子适应数字文明,又用前数字时代的标准评判他们。

【第三章 家庭教育的镜像悖论】 南京家庭教育研究院的田野调查记录了一个典型场景:父亲呵斥孩子放下手机的同时,自己正用手机处理工作;母亲没收平板电脑后,转身投入直播购物,这种"双标"式管教,使67%的受访儿童认为"大人可以玩手机是因为他们更强大"。

更深刻的教育危机隐藏在教养方式中,对比1980年代的"放养式教育"和当下的"精密育儿",我们会发现一个吊诡现象:越是精心设计的教育方案,越容易催生对抗行为,当家长将手机视为洪水猛兽,恰恰强化了其"禁忌诱惑";当教育者用监控软件追踪每个点击,反而激发了青少年的技术反制能力。

【第四章 突围之路:构建数字时代的教育共同体】

-

家庭契约的重构 杭州市采荷二小推行的"家庭数字公约"值得借鉴:每周设定2小时"无屏日"、建立电子设备"停车场"、家长承诺不在餐桌上处理工作信息,实施半年后,参与家庭的亲子冲突减少41%,儿童自主管理能力提升27%。

-

学校教育的范式转型 新加坡南洋理工附属小学的"数字素养"课程体系包含:信息真伪辨识、注意力管理训练、网络社交礼仪等模块,该校毕业生在PISA测试中,数字阅读能力连续三年位居全球前五。

-

社会支持系统的搭建 德国汉堡推行的"社区数字导师"计划,邀请退休工程师指导家庭合理使用智能设备,日本秋田县的"自然疗愈营",通过野外生存训练重建儿童的现实感知力,这些创新方案证明,破解手机依赖不能依靠单兵作战。

【第五章 超越二元对立:寻找科技与成长的平衡点】 斯坦福大学发展心理学教授埃琳娜·乔伊斯指出:"评判儿童是否过度使用电子设备,关键要看数字体验是否挤占了成长必需的基础活动。"她提出的"4H标准"(Hands动手实践、Head深度思考、Heart情感交流、Health身体健康)为家庭教育提供了新维度。

在首尔数字健康中心,医生为每位儿童定制"数字营养方案":区分娱乐性使用和创造性使用,鼓励用编程软件设计游戏而非单纯消费内容,这种将被动接受转为主动创造的思路,使该机构青少年的焦虑指数下降35%。

【 站在人类文明数字化转型的十字路口,我们更需要清醒认知:儿童手机依赖不是简单的对错判断题,而是整个社会需要共同解答的发展命题,当教育者学会用孩子的眼睛看世界,当科技发展始终服务于人的成长,我们终将找到那个让数字文明与童年和谐共生的黄金分割点,或许到那时,"玩手机"将不再是需要评判对错的行为,而是数字公民成长路上的普通一课。

(全文共2317字)