在早教机构的家长咨询室,一位父亲焦虑地搓着双手:"我家儿子特别爱哭,摔倒了哭,玩具被抢了哭,连搭积木失败都要哭,这样下去会不会变成娘娘腔?"这样的场景每天都在重复上演,当代家庭教育中,男孩情绪表达问题正成为困扰无数家长的难题,面对动不动就哭泣的男孩,许多家长陷入两难困境:既担心压制情绪会伤害孩子心理健康,又害怕过度包容会削弱男孩应有的坚强品质,这背后折射出的不仅是教育方法的困惑,更是整个社会对男性角色认知的深层矛盾。

传统教育观念对男孩情绪表达的压制 中国传统文化中,"男儿有泪不轻弹"的训诫绵延千年,明代《增广贤文》就有"丈夫有泪不轻弹,只因未到伤心处"的警句,将情绪控制视为男性必备的品格修养,这种文化基因深刻影响着现代家庭教育:当男孩哭泣时,68%的家长会立即制止,42%会使用"羞耻教育"(中国儿童情绪发展白皮书,2022),这种简单粗暴的处理方式正在制造隐性伤害,神经科学研究显示,持续的情绪压抑会导致杏仁核体积增大,前额叶皮层发育受阻,直接影响情绪调节能力(哈佛大学儿童发展中心,2021)。

典型案例中的小明(化名)就是典型受害者,这个7岁男孩因频繁哭泣被父亲强制参加"男子汉训练营",结果反而出现夜间遗尿、咬指甲等焦虑症状,心理评估显示,其情绪识别能力仅相当于4岁儿童水平,这种案例警示我们:当眼泪被简单等同于软弱,教育就偏离了科学轨道。

解码男孩情绪表达的生物学基础 从神经发育角度看,男孩的情绪系统具有显著特征,男性胎儿在母体中接触更高浓度的睾丸酮,这使得控制情绪的右脑半球更早发育,但负责语言表达和逻辑思维的左脑发育却比女孩晚6-12个月(剑桥大学发展心理学研究,2020),这意味着当男孩产生强烈情绪时,他们往往难以用语言准确表达,眼泪成为最直接的宣泄方式。

美国儿童心理学会的追踪研究显示,5-7岁男孩的眼泪中,73%是挫折性哭泣,主要源于目标受阻(如游戏失败)或能力不足(如作业难题),这与女孩更多因人际关系问题哭泣形成鲜明对比,男孩的眼泪实质是发展必经之路,是大脑整合情绪与认知的重要过程。

构建科学引导的三维教育模型

-

情绪认知训练:将"情绪温度计"引入日常生活,通过绘制五级情绪刻度(平静-不安-难过-伤心-崩溃),教会男孩识别情绪强度,例如在玩具损坏时,引导孩子判断:"你现在处于橙色区域(伤心),我们可以怎么做回到绿色区域?"

-

替代表达法:建立"情绪选择菜单",当眼泪即将涌出时,提供击打沙袋、撕废纸、深呼吸等5种替代方案,北京某实验小学的实践显示,这种方法使男孩课堂情绪失控率下降58%。

-

挫折情景演练:设计递进式挑战任务,从拼装稍复杂的乐高模型,到限时完成家务任务,每次成功后及时进行"成长对话":"刚才遇到困难时,你用了什么方法坚持下来的?"

分年龄段的应对策略 幼儿期(3-5岁)要建立情绪容器,当孩子哭泣时,家长应保持身体接触(如轻抚后背),用简单语句帮助命名情绪:"积木倒了让你很失望对吗?"切忌使用"这有什么好哭的"等否定语言。

学龄前(6-8岁)需培养转化能力,引入"情绪转换站"概念:设置家庭情绪角,配备画纸、沙锤等工具,当孩子进入该区域,代表他选择自我调节,家长应给予15分钟独立空间。

小学阶段(9-12岁)要发展元认知,通过"情绪日记"记录每次哭泣的诱因、反应和结果,定期与孩子分析模式:"发现了吗?当你提前检查文具盒时,第二天因忘带铅笔哭泣的情况就减少了。"

公共场合情绪爆发的智慧应对 当孩子在商场哭闹时,资深育儿专家建议采用"三级响应法":首先确认基本需求(是否饥饿/疲倦),然后用"镜像对话"复述孩子诉求("你非常想要这个玩具对吗?"),最后提供有限选择("我们可以拍照记下来,回家讨论是否需要列入愿望清单"),重要的是保持态度温和而坚定,避免因在意他人眼光而妥协。

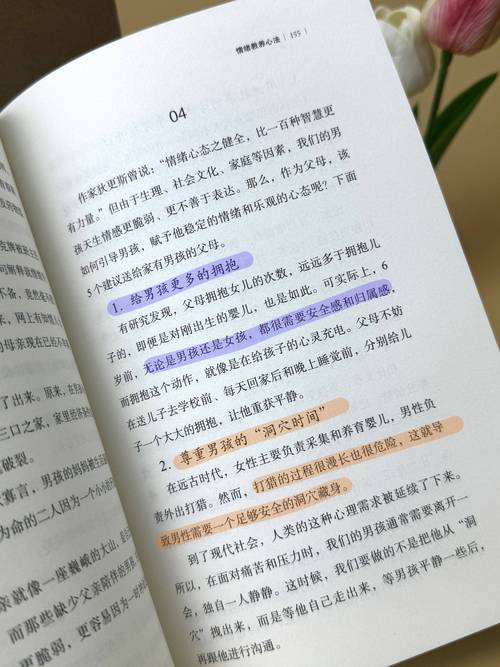

父亲角色的不可替代性 耶鲁大学父子关系研究揭示:父亲与儿子进行对抗性游戏(如摔跤、追逐)时,孩子会自然学习到力量控制与情绪调节的平衡,建议每周至少3次、每次20分钟的"男人时间",在游戏结束后进行"战斗复盘":"刚才爸爸把你举起来时,你先是害怕后来大笑,这种变化是怎么发生的?"

培养情绪韧性的长期策略 建立"挫折银行"概念,将每次成功应对的情绪事件转化为"抗压积分",当累积到一定分值,可以兑换孩子渴望的奖励,这种方法将抽象的情绪管理转化为可视化的成长游戏,同时要警惕现代教养中的两个极端:过度保护的"盆景式养育"和盲目 toughen up 的"斯巴达训练"。

重塑社会认知的集体努力 广州某私立学校推出的"男孩情绪课"值得借鉴:通过分析历史人物的情绪故事(如丘吉尔如何应对演讲失败),引导男孩理解坚强不是不流泪,而是擦干眼泪继续前行,家长更要警惕媒体塑造的"硬汉"刻板印象,美国心理学会已将对男性情绪表达的压制列为新型心理暴力。

教育学家蒙台梭利曾说:"每滴眼泪都是心灵的语言。"当男孩的眼泪不再被视作性别瑕疵,当哭泣权成为儿童的基本情感人权,我们才能真正培养出情感健全的新时代男性,这种转变需要教育者具备显微镜般的观察力和脚手架式的引导智慧,允许男孩哭泣不是培养懦弱,恰是锻造真正强大的开始——那种能直面脆弱、整合情绪、最终超越自我的强大,这或许就是情绪教育最深刻的辩证法:在接纳眼泪的过程中,我们反而教会了孩子最坚强的生存智慧。