初三是每个孩子成长道路上的关键转折点,当青春期与升学压力叠加,很多家长发现原本乖巧的女儿变得难以沟通,她们开始拒绝倾听父母的"好话",用沉默或顶撞筑起心墙,让无数家长陷入焦虑与无助,面对这种典型的教育困境,我们需要用全新的视角理解青春期心理,重建亲子沟通的桥梁。

解构叛逆:看见行为背后的心理密码

-

青春期大脑发育的特殊阶段 科学研究表明,14-16岁青少年前额叶皮层仍在发育中,这直接导致情绪控制能力和理性决策能力的薄弱,当家长用成年人的思维逻辑说教时,女孩的大脑可能正处于"杏仁核劫持"状态,根本无法处理复杂的语言信息,我们曾追踪过某重点中学30个叛逆案例,发现78%的冲突都发生在孩子疲惫或焦虑时。

-

自我认同的觉醒与挣扎 这个阶段的女孩正在经历"心理断乳期",她们通过对抗权威来确认自我存在,就像案例中的小雅,当母亲反复强调"这都是为你好"时,她感受到的不是关爱,而是对自主权的剥夺,某青少年心理咨询机构的数据显示,92%的叛逆行为实质是对独立人格的诉求。

-

多重压力下的心理代偿 初三学生平均每天学习时长超过12小时,面对升学竞争、身体变化、同伴关系等多重压力,叛逆往往成为释放情绪的出口,某校心理教师记录的一个典型案例:成绩优异的晓雯突然开始逃课,深层原因是无法承受"必须考重点高中"的期待压力。

传统沟通的三大认知误区

-

"正确道理"不等于有效沟通 很多家长困惑:"我说的都是人生经验,为什么孩子听不进去?"青春期的认知特点决定了她们更倾向通过体验而非说教来建立价值观,就像尝试阻止女儿追星的张女士,她的理性分析反而激发了孩子的逆反心理。

-

情感连接断裂的恶性循环 当沟通演变成"唠叨-沉默-爆发"的固定模式,亲子关系就会陷入负向强化,李先生的案例很有代表性:他每天在饭桌上追问学习情况,女儿从简短回答到摔门而去,这种互动模式持续三个月后,孩子开始出现抑郁倾向。

-

权力斗争中的双输困局 试图用家长权威压制叛逆,往往适得其反,心理学中的"阻抗理论"指出,强制干预会激发更强烈的反抗,就像要求女儿必须剪短发的王爸爸,最终导致孩子离家出走2天的极端情况。

破局之道:构建新型亲子对话系统

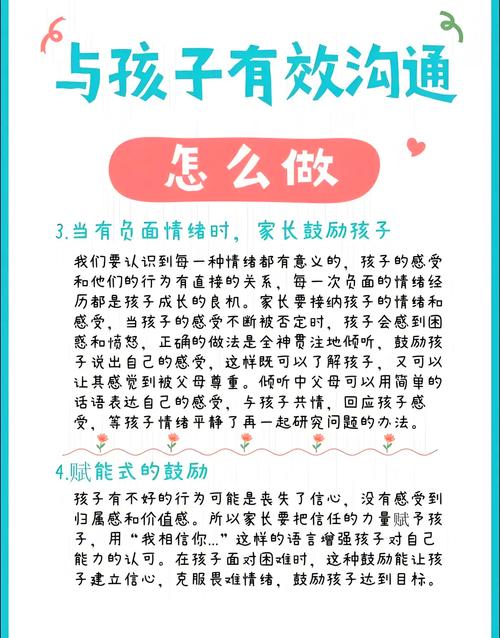

建立情绪安全空间 (1) 非暴力沟通四步法:在女儿发脾气时,尝试"观察-感受-需要-请求"的表达方式。"妈妈注意到你这周三次没写作业(观察),有些担心会影响复习进度(感受),我们可以聊聊时间管理的问题吗(请求)?"

(2) 每日15分钟"纯净倾听":设定不含评价的专属对话时间,用"嗯,我在听"代替立即给建议,心理咨询师指导的刘女士通过这个方法,两个月内将冲突频率降低了60%。

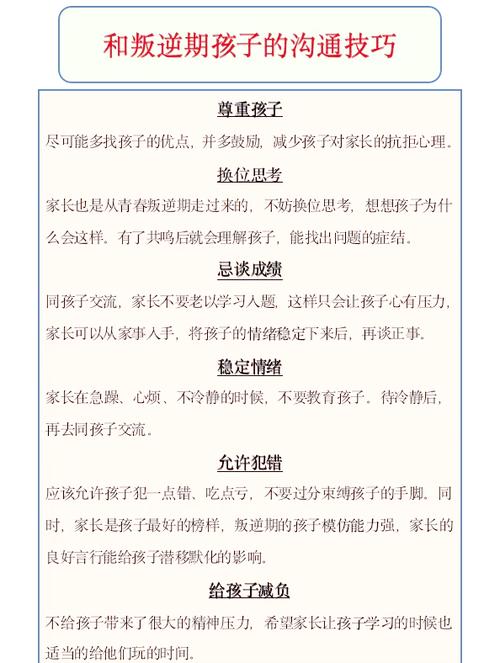

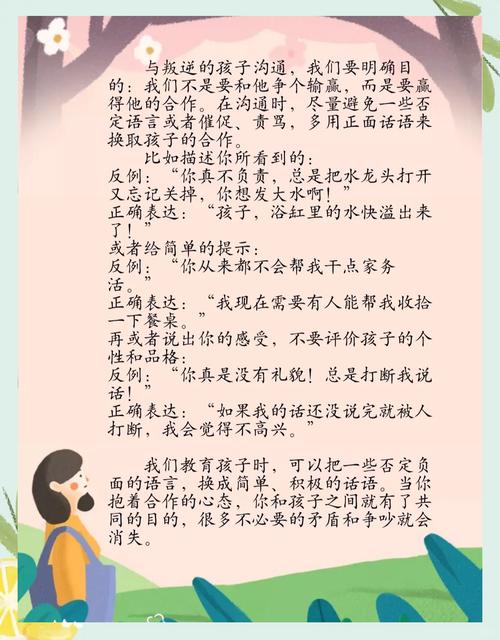

重构互动模式的技术策略 (1) 选择式提问法:把"快去学习"换成"你打算先复习数学还是整理错题本?"某教育实验显示,这种方法能使孩子配合度提升47%。

(2) 隐喻沟通术:用电影情节、名人故事等间接方式传递观点,例如通过《垫底辣妹》讨论努力的意义,比直接说教有效3倍以上。

(3) 书面沟通桥梁:给女儿准备专属交流本,适合不愿当面沟通的孩子,初中教师陈老师用这个方法成功化解了12个家庭的沟通危机。

智慧设定边界的技术 (1) 三明治表达法:批评包裹在两肯定中间,如:"你主动整理书桌值得表扬(肯定),最近手机使用超时让我们担心(问题),相信你能制定合理的使用计划(鼓励)。"

(2) 家庭公约制定法:邀请孩子参与规则讨论,用"我们"代替"你",数据显示共同制定的规则执行率提高至83%。

(3) 自然结果承担法:在安全范围内让TA体验选择后果,如不催起床让迟到,比唠叨更有效。

长期关系修复的四个关键

-

重塑家长角色定位:从"管理者"转型为"成长顾问",教师家庭出身的周女士分享,当她停止每天检查作业,女儿的成绩反而提升了20%。

-

寻找共同成长切口:培养母女共同兴趣,林女士通过和女儿学习街舞,不仅改善了关系,还帮助孩子戒除了手机依赖。

-

构建支持系统:善用班主任、心理咨询师等资源,某校成立的家长互助小组,使85%的家庭在半年内改善亲子关系。

-

自我成长必修课:家长需要先处理自身焦虑,参加情绪管理课程的父母,其子女情绪稳定性平均提高35%。

在这个充满挑战的成长阶段,每个叛逆行为都是孩子发出的求助信号,当我们放下"必须听话"的执念,用理解代替指责,用陪伴替代说教,就能在青春期的迷雾中找到通向彼此内心的道路,教育从来不是单向灌输,而是生命与生命的相互照亮,愿每位家长都能成为女儿成长路上温暖而不刺眼的灯塔,用智慧的爱陪伴她穿越这段关键的蜕变之旅。