在格林童话《聪明的爱尔莎》中,这位农家姑娘因未婚夫的误会失去婚约,故事结尾却写道:"现在世上只剩下一个聪明的爱尔莎了",这个充满黑色幽默的结局,折射出传统教育中思维固化带来的深层危机,当我们以21世纪教育者的眼光重新审视这个200年前的故事,会发现它恰似一面照妖镜,映照出当代教育亟待突破的思维困境,...

裁缝的顶针与教育者的戒尺在柏林工艺博物馆的展柜里,陈列着18世纪裁缝行会的三件圣物:量体绳、粉线包和顶针,这些朴素的工具揭示着传统手工艺的核心要义——精确测量是制作华服的基础,正如19世纪教育家裴斯泰洛齐在斯坦兹孤儿院实践的教育革新:当他把200个流浪儿童按年龄、认知水平和性格特征分成12个小组时,...

被忽视的基础危机在最近一次区域性学业质量监测中,某重点小学六年级三个班级的数学试卷分析显示:涉及四则运算的失分率高达37.8%,其中分数运算错误占63.4%,简便运算方法使用不当占28.1%,更值得关注的是,在应用题部分,有42%的学生能够正确列式却因计算错误导致全题失分,这些数据揭示了当前六年级学...

在迪拜国际学校的走廊里,10岁的阿米尔正在用阿拉伯语与同学讨论数学题,用英语向老师请教语法问题,同时用中文回复母亲的微信消息,这个看似普通的场景,正悄然揭开人类认知发展史上最激动人心的篇章——三语时代的教育革命正在重塑全球教育版图,当全球92%的跨国企业将三语能力纳入人才选拔标准,当神经科学发现三语...

在某个小学四年级的班级里,班主任发现十岁的小雨总把新买的橡皮切成两半,将其中半块悄悄塞进同桌男生的笔袋,这个看似寻常的童稚举动,却引发了教育工作者对儿童情感发展的重要思考:当小学生开始出现类似"恋爱"的行为表征,我们究竟应该视其为需要修剪的"早熟枝桠",还是静待观察的"自然萌芽"?情感认知的生理基础...

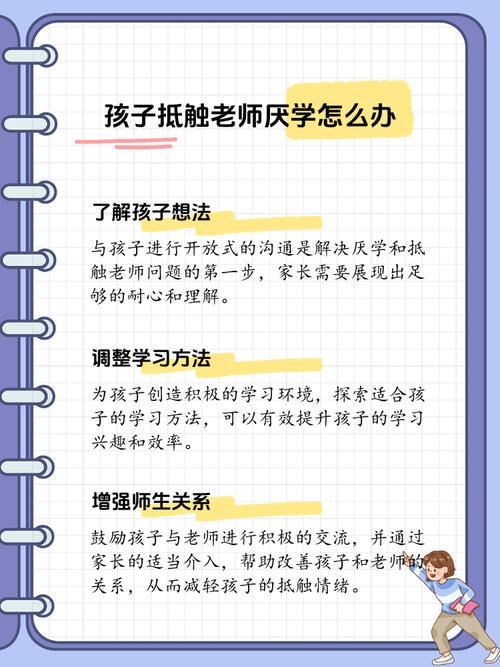

问题的普遍性与深层原因在北京市某重点小学的家长会上,一位母亲红着眼眶向老师倾诉:"孩子每天花3小时背课文,第二天还是记不住,"这个场景折射出全国千万家庭的教育焦虑,根据中国教育科学院2023年最新调查,67%的家长反馈孩子存在"学了就忘""反复教不会"的现象,这种现象背后,隐藏着被多数人忽视的认知规...

一个被误解的教育寓言《格林童话》中《称心如意的汉斯》常被误读为不思进取的劝诫故事:汉斯用七年的劳动换来一块金子,却在归途中不断交换,最终两手空空却满心欢喜,在功利主义视角下,这个童话似乎成了反面的教材案例,但若深入剖析,我们会发现其中蕴含的教育智慧远超表面认知,在童话的深层结构中,汉斯的每次交换都伴...

暮色中的小区游乐场,总能看到七岁的朵朵独自荡秋千的身影,这个曾经被同学称为"故事大王"的孩子,自从在班级戏剧表演中忘词后,逐渐成了集体活动中的"隐形人",朵朵妈妈发现女儿书包里开始出现被撕碎的绘画本,每晚入睡前总要反复确认"明天可以请假吗",这并非个例,教育部2022年校园心理健康调查报告显示,超过...

认识两种常见体外寄生虫在人类与微生物共生的历史长河中,虱子和跳蚤始终扮演着特殊角色,这两种体外寄生虫虽体型微小,却在公共卫生领域引发持续关注,据世界卫生组织统计,全球每年约有1.2亿学龄儿童受到头虱侵扰,而跳蚤引发的过敏性皮炎案例更是不计其数,这些数字背后,折射出人类与寄生虫的持续博弈,从生物学分类...

建立符合神经科学的学习模式人类大脑对信息的处理遵循特定的生理规律,加拿大认知心理学家图尔文提出的"记忆三阶段"理论指出:瞬时记忆转化为长时记忆需要经历编码、储存、提取三个关键环节,对背诵困难的孩子来说,最常见的问题出现在信息编码阶段,哈佛大学神经科学实验室的研究数据显示,当儿童在机械重复时,海马体的...

在巴黎国立高等音乐学院的档案室里,保存着一封1903年的手写信件:"我决定离开舞台,用余生培养那些真正需要音乐的人,"写下这段话的,是当时已享誉欧洲的小提琴演奏家雅克·杜波依斯,这位正值事业巅峰的音乐家突然宣布转投教育领域,在当时引发轩然大波,百年后的今天,越来越多音乐家正沿着杜波依斯的足迹,在演奏...

清晨七点的校园门口,五(3)班的李萌又一次站在梧桐树下徘徊,她看着同班女生们手挽手走向教室,书包里的手作饼干被掌心温度焐得发软,这已经是本周第三次,她精心准备的"友谊礼物"最终原封不动带回家,这个曾经开朗的绘画小能手,如今在班级通讯录里被标注着刺眼的"透明人"备注,当社交孤立像无形蛛网般缠绕住孩子,...

跨越时空的教育符号自1697年夏尔·佩罗将《小红帽》纳入《鹅妈妈故事集》以来,这个头戴红色兜帽的少女形象已成为全球儿童成长过程中不可或缺的文化符号,在当代教育语境下重读这个经典童话,我们不仅能发现其蕴含的原始警示意义,更能挖掘出适应21世纪教育需求的多重价值,本文将从道德教育、心理成长、性别认知三个...

开始)在商场的儿童游乐区,一位母亲正在经历熟悉的拉锯战,8岁的儿子死死抱住最新款游戏手机,哭喊着"同学都有",母亲额角渗出汗珠,周遭人群投来或同情或责备的目光,这样的场景正在全国数百万个家庭上演——当数字原住民一代遇上智能终端普及时代,家庭教育正面临前所未有的挑战,手机争夺战背后的时代症候中国青少年...

不少家长发现家中15岁的孩子总在白天打瞌睡,甚至上课时也难以集中精神,这种现象看似平常,但背后可能隐藏着青春期生理变化、生活习惯失衡甚至潜在健康问题,作为教育工作者,我接触过大量类似案例,发现家长往往将问题简单归咎于“孩子偷懒”或“学习压力大”,日间嗜困可能是多重因素共同作用的结果,以下从科学角度剖...

在格林童话的经典篇章中,《七只乌鸦》以其独特的隐喻体系构建了一个关于成长、救赎与家庭关系的寓言世界,这个看似简单的故事,实则隐藏着深刻的教育哲学:七个被诅咒化为乌鸦的兄弟,一个踏上自我救赎之路的妹妹,以及一位因冲动酿成悲剧的父亲,共同构成了家庭教育研究的鲜活样本,当我们以教育学的视角重新审视这一民间...

深夜接到家长来电已成为我的工作常态,电话那头哽咽的声音里裹挟着相似的焦虑:"孩子高三了,成绩还在下滑怎么办?"望着书房里堆积如山的咨询案例,我发现每年十月到次年三月是高三家庭矛盾集中爆发期,这个阶段既不像刚开学的适应期,也不似百日冲刺的爆发期,却恰恰是决定高考成败的黄金调整期,作为深耕教育领域十五年...

每年五月,总有一批家长在咨询室焦虑地反复追问:"孩子马上要升初中了,数学还在70分徘徊怎么办?""英语单词背了就忘是不是智力问题?"这些焦虑背后,折射出基础教育阶段最关键的转型期困境,作为深耕基础教育研究15年的教育工作者,我见过太多在"小升初"阶段成功逆袭的案例,也目睹过不少因错误应对导致学习兴趣...

经典童话的现代教育隐喻《勇敢的小裁缝》作为格林兄弟收录的经典童话,表面上讲述了一个普通劳动者用智慧战胜巨人的奇幻故事,深层却蕴含着丰富的教育哲学,在当代教育语境下重读这个18世纪的民间故事,我们会惊讶地发现,主人公的成长轨迹与现代教育心理学揭示的个体发展规律竟存在惊人的契合,故事开篇就展现了教育的核...

(全文共2367字)现状审视:语文教育中的性别差异现象教育部基础教育质量监测中心连续五年的数据显示,我国初中阶段男生语文平均成绩较女生低8.6分,高中阶段差距扩大到11.2分,在阅读理解、写作表达等核心能力维度上,男生的得分率普遍低于女生12-15个百分点,这种持续存在的学业差异已超越个体能力范畴,...