盛夏的午后,社区游乐场里传来稚嫩却坚定的童声:"我就要穿这件恐龙睡衣!"四岁的小宇紧紧抓着皱巴巴的睡衣下摆,红扑扑的脸蛋上挂着倔强的泪珠,年轻妈妈蹲在旁边轻声细语地劝说,围观家长们交换着会心的眼神——这样的场景每天都在不同家庭上演,儿童倔强行为看似任性,实则是成长过程中重要的心理信号,需要我们以教育...

"我养了14年的儿子,现在成了全家的噩梦,"北京某心理咨询室,张女士讲述儿子用台灯砸伤父亲额头时,失控痛哭,这个曾经成绩优异的初二男生,如今将卧室门锁更换三次,在家庭微信群里用最恶毒的语言攻击父母,这不是孤例,青少年发展研究中心2023年数据显示,13-15岁青少年出现肢体攻击父母行为的比例较五年前...

在清晨七点的校门口,总能看到这样的场景:背着书包的初中生低头攥紧衣角,额角沁出细密的汗珠,仿佛面前的教学楼是吞噬光明的怪兽,这种被称为"上学恐惧"的心理现象,正悄然蔓延在当代青少年群体中,某重点中学的心理咨询室数据显示,2023年春季学期接待的128例咨询中,有39%涉及上学适应障碍,其中13-15...

高三,是每个中国家庭都要经历的特殊战役,这场战役的主角是挑灯夜读的考生,而父母往往在不自觉中成为"战地指挥官"或"后勤部长",但真正智慧的家长,懂得将角色调整为"战略参谋"和"心灵港湾",本文将从心理学、教育学及实战经验出发,为高三家长提供系统性指导,认知重构:理解高三的真实图景在备战高考的365天...

在德国北部海岸的民间传说中,《渔夫和他的妻子》这个寓言故事历经两个世纪依然焕发着鲜活的生命力,这个看似简单的童话,实则蕴含着深刻的教育哲学:当欲望的潘多拉魔盒被打开时,人性的贪婪与教育的失衡将如何相互交织?在当今物质充裕的时代重读这个经典文本,我们得以窥见现代教育中亟待解决的深层命题,故事中那个狭小...

青少年家庭暴力事件频发在北京市家庭教育指导中心2023年的调研报告中,一个令人震惊的数据浮出水面:接受调查的12-15岁青少年中,有17.6%承认曾对父母实施过肢体暴力,这个数字背后,折射出当代家庭教育面临的严峻挑战,某重点中学心理咨询室负责人王老师讲述了一个典型案例:14岁的男生小宇因为手机被没收...

清晨七点的闹钟响了三次,母亲推开房门时,发现初三的儿子用被子蒙着头,任凭怎么劝说都不愿起床,这样的场景正在全国数百万家庭上演,中国青少年研究中心2022年的调查显示,38.6%的中学生存在不同程度的厌学情绪,面对孩子的学习倦怠,家长们的焦虑如同晨雾般弥漫,但真正有效的解决之道,往往藏在迷雾后的理性光...

被遗忘的教育寓言在格林兄弟收集的二百余则民间故事中,《霍勒大妈》看似是众多魔法童话中不起眼的一篇,实则蕴含着深刻的教育智慧,这个讲述两姐妹不同命运的故事,在当代教育语境下焕发出新的生命力,当我们以教育学的视角重新审视这则诞生于19世纪的故事,会发现其中蕴含的劳动教育理念、人格培养机制与奖惩心理学原理...

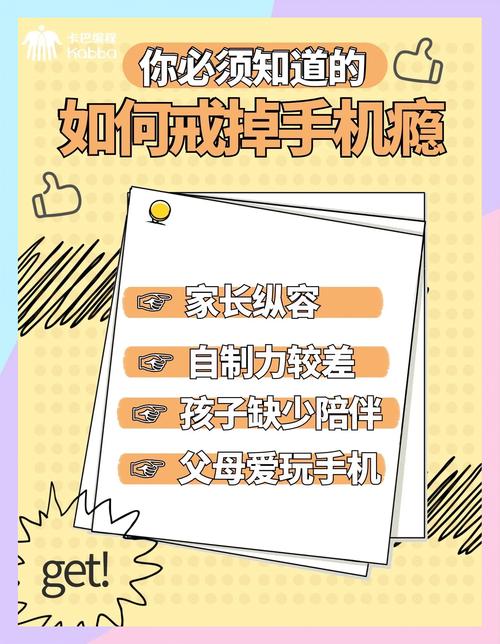

暑假来临,不少家长发现孩子逐渐陷入"手机依赖症":清晨睁眼摸手机、吃饭时刷短视频、写作业间隙打游戏,直到深夜还躲在被窝看直播,这种现状引发家长群体普遍焦虑,但简单粗暴的"断网令"往往收效甚微,作为从事青少年教育研究15年的专家,我认为破解这个困局需要构建"认知升级—习惯重塑—环境再造"的三维解决方案...

清晨七点的玄关,五岁的童童紧紧攥着书包带子,眼泪吧嗒吧嗒砸在刚擦净的地板上:"我不要去幼儿园..."这样的场景在无数家庭重复上演,根据中国家庭教育研究院2023年的调查报告,3-12岁儿童中62.7%出现过持续性上学抗拒行为,其中21%发展为慢性学校焦虑症,这个看似寻常的清晨拉锯战,实则是儿童心理发...

4月24日星期四,农历三月廿七,工作愉快,平安喜乐1、920余名在缅甸实施跨境电诈的中国籍犯罪嫌疑人被移交我方2、官方通报北京顺义潮白河大桥火情:桥体受损,未发现人员伤亡...

清晨7点的闹钟第三次响起时,李女士又一次站在儿子的床前发愁,10岁的阳阳裹着被子缩成一团,任凭妈妈如何催促都纹丝不动,这样的场景已经成为千万家庭的晨间缩影——据《中国儿童睡眠健康白皮书》显示,我国6-12岁儿童平均晨起困难率高达63.8%,这不仅影响学习效率,更对家庭关系形成严峻考验,解码赖床背后的...

当眼泪成为孩子的第一语言在幼儿园的晨间接待区,五岁的乐乐又一次抓着妈妈的衣角放声大哭,这样的场景每天重复上演,让家长既心疼又焦虑,许多父母都曾面临类似的困惑:为什么有些孩子特别容易流泪?这些看似"脆弱"的表现背后,究竟隐藏着怎样的成长密码?发展心理学研究显示,3-6岁儿童平均每天哭泣3-5次,这种高...

格林兄弟的田野采集在19世纪初期德意志地区的卡塞尔城,两位年轻的语言学家雅各布·格林和威廉·格林开启了一项前所未有的文化工程,他们手持鹅毛笔和羊皮纸,穿梭于黑森林边缘的村落,记录着即将消失的民间故事,这项始于1806年的采集工作,最初并非为儿童创作,而是作为德意志民族文化研究的重要部分,格林兄弟走访...

在十七年的教育咨询工作中,我发现每年十月份都会迎来焦虑高峰期,这个时间段,恰恰是高二学生完成第一次月考后,大量家长拿着成绩单惊慌失措地找到我:"老师,孩子初中都是年级前50,现在数学居然不及格!""孩子突然说不想上学了,这可怎么办?"这些真实的案例提醒我们:高二阶段的学业危机,绝不是简单的"不努力"...

在幼儿园的积木角,五岁的阳阳死死抱住红色三角形积木,面对老师"轮流玩耍"的要求,他涨红着脸大喊:"这是我的!";小学三年级的教室里,朵朵坚持用左手写字,即便被多次纠正仍倔强地重复着"我就要这样写",这些让家长教师头疼的固执场景,实质是儿童自主意识觉醒的重要信号,美国发展心理学家埃里克森指出,3-6岁...

现象背后的深层原因探析当家长发现女儿升入高中后成绩持续下滑,往往会产生焦虑与困惑,这种现象在青春期女生群体中并不罕见,但需要以科学视角进行系统性分析,首先需要理解高中阶段的知识结构突变,以数学学科为例,初中阶段函数学习仅涉及二次函数基础概念,而高中必修一教材中函数定义域、单调性、奇偶性等抽象概念的引...

重读《称心如意的汉斯》在格林童话的浩瀚星空中,《称心如意的汉斯》像一颗被尘埃遮蔽的明珠,这个被当代人忽视的寓言故事,讲述学徒汉斯用七年劳动换来人头大的金块,却在归乡途中不断与人交换,最终失去所有物质财富却收获幸福的故事,当我们将这个诞生于19世纪的故事置于现代教育语境中审视,会发现其中蕴藏的智慧正在...

十六岁的少年站在人生的分水岭,他们的叛逆像一道无形的屏障横亘在亲子之间,这个时期的家庭教育往往充满挑战:房门永远紧闭、对话总是以争吵结束、规矩被视若无物,面对这些现象,多数家长陷入焦虑与困惑的漩涡,却忽视了叛逆期正是青少年自我意识觉醒的重要阶段,哈佛大学青少年研究中心的数据显示,86%的家庭在子女青...

清晨7点的家庭场景反复上演:15岁的少年蜷缩在被子里,面色苍白地诉说着头痛、胃痛或各种不适,家长手持体温计反复确认,37度的正常体温与孩子痛苦的表情形成矛盾画面,这种"周一综合征"正在越来越多的家庭上演,成为当代青少年教育中不容忽视的暗涌,当我们剥开"装病"的表象,会发现这其实是青春期心灵发出的求救...