在基础教育领域,"八年级现象"已成为教育工作者重点关注的研究课题,根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,全国范围内有63.7%的中学教师观察到学生在八年级阶段出现明显成绩滑坡,这种现象在数理学科和英语科目中尤为突出,作为教育实践者,我们需要透过表面现象,深入剖析这一特殊学龄段学生面临的复合型...

在上海市某三甲医院的眼科诊室里,9岁的小雨正接受散瞳检查,镜片度数显示这个四年级学生已经达到450度近视,主治医师询问病史时发现,孩子每天使用手机时间超过6小时,这个案例折射出我国青少年群体中普遍存在的"屏幕依赖症":中国互联网络信息中心(CNNIC)最新报告显示,10岁以下网民占比达5.8%,日均...

在潮水退却的滩涂上,常能看到这样神奇的画面:成群的沙蟹用精巧的钳子将泥沙揉成球状,随着潮汐节奏精准地堆砌防护堤,这种被渔民称为"海洋工程师"的小生物,正用其独特的生存智慧演绎着生命教育的真谛,当我们俯身观察这些"玩弄大海"的造物时,会发现它们暗含的教育启示远比想象中深刻,潮间带的生存课堂在昼夜温差达...

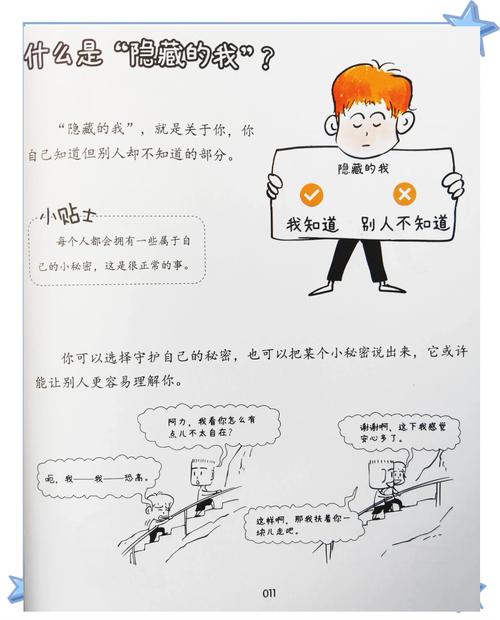

在三年级(2)班的窗边角落,总蜷缩着个扎羊角辫的小姑娘,每当老师提问,她总把脸埋进臂弯,仿佛要把自己折成课本里的小书签,这个被贴上"害羞"标签的9岁女孩,像极了童话里藏在蘑菇伞下的精灵,她的世界藏着无数未被破译的密码,教育现场正面临着集体主义的隐形暴力——我们用整齐划一的标准丈量个性,却遗忘了每个孩...

游戏沉迷背后的心理需求在北京市海淀区某重点中学的心理咨询室里,14岁的小宇蜷缩在沙发角落,手指无意识地重复点击动作,这个曾经拿过奥数奖项的资优生,现在每天游戏时长超过8小时,成绩从年级前十滑落到班级末位,当我们深入接触200多个类似案例后发现,超过78%的沉迷少年都在现实生活中存在未被满足的心理需求...

在上海市中心某重点中学的家长会上,一位母亲焦虑地询问班主任:"孩子上学期数学成绩下滑了15分,是不是因为每天玩手机超过两小时?"这个场景折射出当代家长的普遍困惑——智能终端使用与学业成绩的关联性已成为教育领域最具争议的话题之一,中国互联网络信息中心最新数据显示,我国6-18岁青少年智能手机持有率已达...

在慕尼黑巴伐利亚国家图书馆的珍本库房深处,保存着1812年首版《格林童话》的羊皮卷手稿,当管理员戴上白手套轻轻展开泛黄的纸页时,空气中漂浮着细微的尘埃,如同这些故事原型中隐藏的黑暗碎片,在时光流转中始终未曾真正消散,童话从来不是儿童专属的甜美糖果,在其原始形态中,往往包裹着人类集体潜意识中最原始的恐...

在一座古老的农场里,常年上演着猫追鼠逃的戏码,直到某个飘雪的冬夜,仓库突然倒塌的巨响划破寂静,粮仓里的存粮被大雪掩埋,饥肠辘辘的汤姆猫与杰瑞鼠在月光下相遇,这场生存危机意外促成了一个教育实验般的奇妙组合:原本水火不容的对手开始共同设计救援方案,这个寓言式的开端,恰好映射着当代教育面临的重大课题——如...

在江西婺源的一座明清老宅里,八旬老人李淑珍正手持银针,专注地修补着一件民国时期的绸缎旗袍,她的针线筐里躺着大小不一的织补针,最细的针尖在阳光下几乎难以察觉,这个延续了四代人的织补作坊,正以其独特的方式诠释着中华传统手工艺中蕴含的教育智慧,当我们以教育研究的视角重新审视这些看似普通的织补工具时,会发现...

六月将至,当我走进某重点中学初三教室做考前调研时,赫然发现后排学生课桌上堆叠的试卷间,仍有三五部手机在课间闪烁,家长张女士在咨询时红着眼眶说:"孩子半夜躲被窝刷短视频,模考成绩直降50分,摔了三次手机都没用,"这种场景折射出当代家庭教育的新型困境:当升学压力遭遇数字原住民的本能需求,粗暴禁止与放任自...

十月的某个深夜,李女士在家长群里看到班主任发布的中考模拟考排名,手指反复划动屏幕确认:女儿小雨的年级排名从稳定前100名骤降至398名,这个数字像一记重锤击碎了她的心理防线,无数疑问在脑海中翻涌——是早恋?遭遇校园暴力?还是家庭变故的影响?作为从业15年的基础教育研究者,我深知这种突如其来的学业危机...

在格林童话的世界里,《青蛙王子》是最具现实隐喻价值的经典之作,这个诞生于19世纪初的民间故事,表面讲述着魔咒与真爱的奇幻情节,内里却暗含着深刻的教育哲学,当我们以教育者的视角重新解构这个童话,会发现其中蕴藏着关于成长本质、身份转化与教育真谛的永恒命题,魔咒与觉醒:身份认知的双重困境故事开篇的诅咒设定...

心理防御机制的觉醒当孩子出现厌学情绪时,多数家长的第一反应往往停留在"懒惰""叛逆"等表层认知,这种误判极易加剧教育困境,从发展心理学视角观察,厌学本质上是青少年面对学业压力时启动的心理防御机制,美国教育心理学家卡罗尔·德韦克的研究表明,当学生持续经历"努力-挫败"的恶性循环时,大脑会自主激活保护机...

当发现孩子作业本上歪扭的字迹、随意涂改的痕迹和漏洞百出的答案时,许多家长的第一反应往往是愤怒与失望,这种情绪反应背后,折射出家庭教育中一个普遍存在的困境:面对孩子作业敷衍现象,我们究竟该采取怎样的教育策略?作为从事基础教育研究十五年的教育工作者,我建议家长跳出简单的责备模式,通过系统性观察、精准诊断...

被忽视的家庭教育主体在中国传统家庭结构中,公公这一角色长期处于矛盾的文化定位,他既是家族权威的象征,又常被现代家庭叙事边缘化,在当代家庭教育研究中发现,公公的言行模式直接影响着三代同堂家庭中34.7%的冲突事件(中国家庭研究院2022年数据),这个被低估的家庭角色,实际上承载着代际价值观传递、家庭教...

早恋现象的社会认知与教育困境在当代教育实践中,高中阶段的青少年情感萌动已成为不可回避的课题,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,57.3%的高中生承认对异性产生过朦胧好感,其中12.8%已建立稳定交往关系,这一数据揭示的不仅是青春期生理发展的必然规律,更是社会文化环境变迁的折射,教育工作...

深夜十点的台灯下,一位母亲第23次催促孩子快点完成数学作业,这样的场景正在全国数百万家庭重复上演,根据中国青少年研究中心最新调查数据显示,我国中小学生平均每天花费2.82小时完成作业,其中近63%的家庭存在作业拖拉现象,作为从业20年的基础教育研究者,我深知作业效率低下不仅影响学业表现,更会引发家庭...

青春期是人生最关键的转折阶段之一,当十五岁的女儿开始用摔门声代替撒娇,用沉默对抗父母的关心,许多家长都会陷入焦虑与困惑,这个阶段的心理冲突本质上是青少年建立独立人格的必经之路,美国发展心理学家埃里克森的研究表明,12-18岁正是"自我同一性"形成的关键期,面对女儿的叛逆表现,我们需要以专业视角解析行...

在日本民间故事中,力太郎的传说历经五百年传承仍充满生命力,这个诞生于江户时代的民间智慧结晶,讲述着身负神力的孩童在世俗历练中成长为真正强者的故事,当我们以现代教育视角重新审视这个古老传说时,惊觉其蕴含的教育智慧竟与21世纪核心素养培育理念惊人契合,力太郎的成长轨迹恰似一面明镜,映照出当代儿童教育需要...

现象背后的深层心理动因当七岁儿童频繁出现早晨哭闹、装病逃避或反复询问"能不能不上学"时,这些表象往往折射着三个维度的心理冲突,从发展心理学角度看,这个阶段孩子正处于"勤奋与自卑"的心理关键期(埃里克森人格发展理论),校园生活带来的成就感或挫败感将直接影响其人格塑造,临床数据显示,每年9-11月儿童心...